埼玉県八潮市の下水道事故をきっかけに上下水道のインフラの現状や今後の維持管理に対する危機感が高まっています。国の有識者検討会は異例のスピードで提言をまとめ「リダンダンシーやメンテナビリティの確保」、「管路の計画/設計の見直し」、「技術職員を含む広域連携の積極的な推進」など、従来にない踏み込んだ提案を行い、抜本的な改善を求めています。パシフィックコンサルタンツで上下水道分野の事業を担当する国土基盤事業本部 上下水道部 部長の八馬 正幸と同部 管渠設計室の新平 真史、水循環設計室 天野 充の3人に、今後、具体的にどういう対策が必要になるのか聞きました。

INDEX

八潮市道路陥没事故が明らかにしたもの

2025年1月28日に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因する大規模な道路陥没事故は、巻き込まれたトラックのドライバーが犠牲となり、約120万人が長期にわたり下水道の使用自粛を求められるなど市民生活にも重大な影響をもたらすものとなりました。応急復旧工事として進められた約70mに及ぶバイパス管の敷設には3カ月を要し、さらに今後進められる本格復旧には5年から7年が必要になるとみられています。

老朽化のリスクが高まる上下水道施設

しかも今回の事故が示した老朽化のリスクは八潮市に限ったものではなく、全国の上下水道の管路や浄水場、下水処理施設のあらゆるところに存在しています。水道管の全国の総延長は約74万km(2021年度末時点)ですが、現在、法定耐用年数の40年を経過した管路は約17万kmで全体の約22%、これが10年後には約30万km(約41%)、20年後には約49万km(約66%)に急増します。

現在でも漏水・破損事故は年間2万件を超えており、最近では4月30日未明、京都市の国道で水道管が破裂し道路が冠水する事故が発生しました。破損した水道管は、設置から65年以上経過した老朽管でした。また、長崎市大浦東町では5月30日に水道管が破損。道路が陥没しました。破損した水道管は約100年前に設置された鋳鉄製の水道管です。さらに6月28日には鎌倉市で水道管が破裂、広範囲で断水し給水車が出動する事態になりました。

また、下水道を見ると、現在の総延長約50万km(2023年度末時点)のうち、標準耐用年数50年を経過したものは約4万kmで総延長の約7%ですが、10年後には約10万km(約20%)、20年後には約21万km(約42%)へと急増します。しかも今回の八潮市の下水道管が整備後42年のものであったように、置かれた環境によっては50年を待たずして破損事故に至るものもあります。国土交通省の調べによれば、2022年度の下水道管に起因する道路陥没事故は2,600件を超えています。

管路だけでなく施設の老朽化も進んでいます。水道では建設から半世紀を超える浄水場が多く、施設の耐震化率は2022年時点でも43%余りと半数に達していません。下水処理施設も全国約2,200カ所(2022年度末時点)のうち、機械・電気設備の標準耐用年数15年を過ぎた施設が約2,000カ所と、全体の90%を占めています。上下水道施設の脆弱性は2024年1月1日に発生した能登地震でも顕著に表れ、能登地方6市町村で最大約11万戸が断水、復旧にも時間を要し断水がすべて解消したのは半年後の5月31日のことでした。また下水道でも全20カ所の処理場のうち15カ所で被害が発生しています。

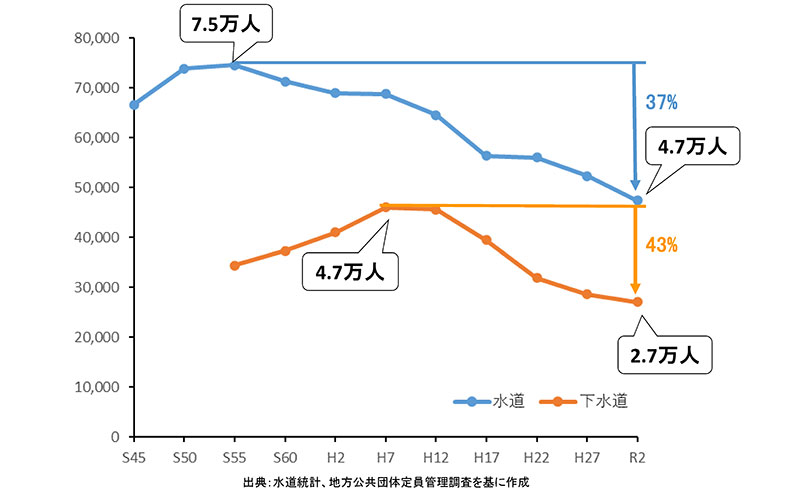

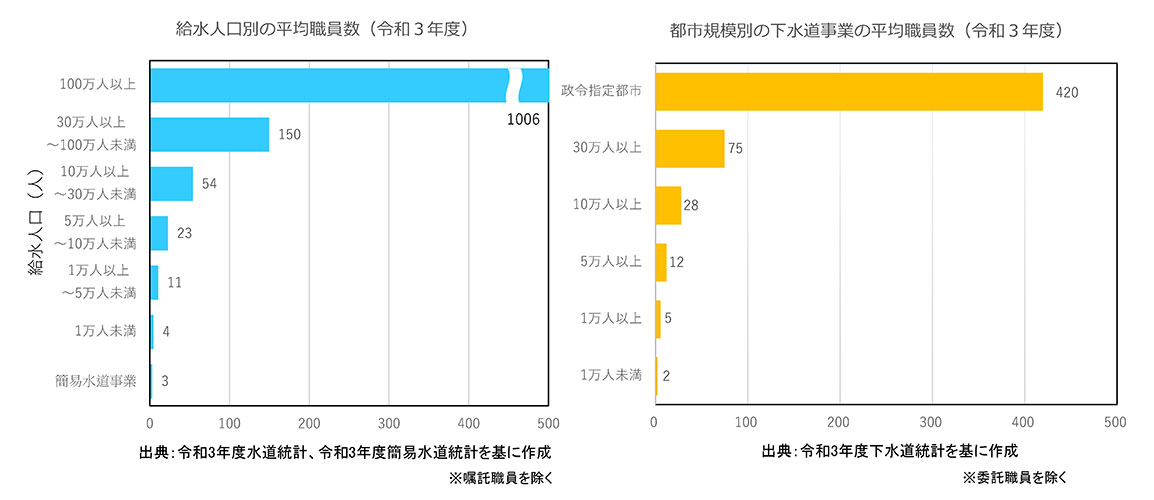

ところが、維持管理に当たる自治体の職員数は大きく減っています。水道事業に携わる職員数はピーク時に比べ約37%減少、下水道では同じく約43%の減少となっています。また給水人口1万人未満の小規模な事業体では水道事業体の平均職員数は4人、同じく下水道事業では2人です。人手の面でも、上下水道の維持管理は極めて厳しい状況にあるといわなければなりません。

上下水道事業の職員数

人口規模別の職員数

矢継ぎ早に出された提言

国は2024年4月、上下水道行政を60年ぶりに改め、従来「水道は厚生労働省、下水道は国土交通省」という2本立てであったものを国土交通省に一本化しました。一本化を受け国土交通省は「上下水道政策の基本的なあり方検討会」を設置、2024年11月に初会合を開きましたが、2カ月後に発生した八潮市の事故を受け、当初予定されていた検討内容とスケジュールを急遽変更。2025年3月17日には「同種の事故の未然防止を目的とした全国特別重点調査実施」について提言を取りまとめ、さらに5月には「安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現」について第2次提言を行いました。委員長の滝沢 智氏は「八潮の事故が発生し、大規模な事故が起きた時にどれだけ影響範囲が広いかということが改めてわかった。また、地下に様々な管路が錯綜しており、一つの管路に何かの問題、事故が起きると、他の管路にも影響を及ぼすということを認識した。これまで築き上げてきたわが国の地下インフラ、管路インフラは、我々の普段気づかない地下で大変複雑な構造になっている。八潮市のような事故が二度と起こらないようにするためにどうするかが喫緊の課題である」(議事録)と述べています。実際、第2次提言は従来にない強い危機感をもって抜本的な対策を求めるものでした。

今考えなければならないこと

第2次提言はまず基本的な考え方として6つの点を挙げています。

| 1 | 硫化水素濃度が高くかつ平常時の管内水位が高い(流量が多い)代替ルートもない下水道管路のメンテナンスは困難 |

| 2 | 下水道管路における安全性確保は何よりも優先される |

| 3 | 点検・調査の「技術化」と技術のコストダウンの推進 |

| 4 | 地下空間のデジタル管理の高度化 |

| 5 | メンテナビリィティ(維持管理の容易性)やリダンダンシー(冗長性)の確保 |

| 6 | 広域連携による技術・財務両面での基盤強化、適正な使用料の設定等 |

また、この基本的な考え方に基づいて示された方策として重要なものに次の5点があります。

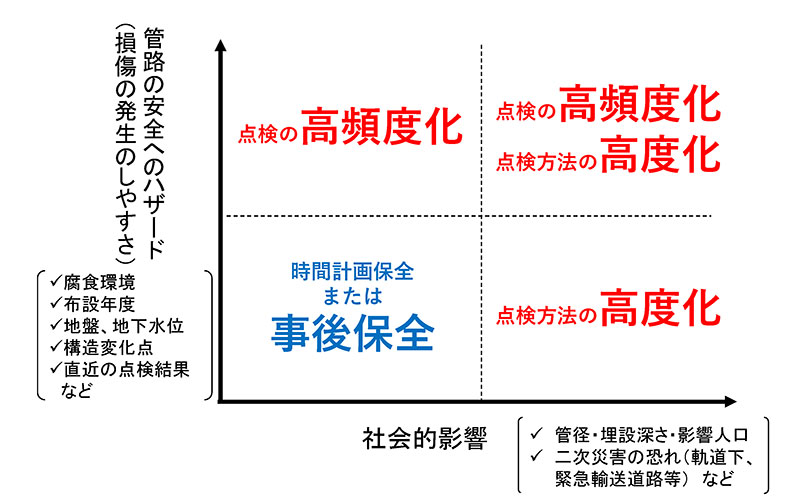

① 緊急度の判定に基づく点検の確実な実施

損傷の発生のしやすさと社会的影響の大きさという2軸で優先順位を付け、点検の高頻度化・高度化を実現する。

出典:「第2次提言―国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方―」2025年5月28日(国土交通省)

② 地下空間情報のデジタル化・統合化

地下空間に埋設された占用物情報や路面下空洞調査の結果や道路陥没履歴などの情報をデジタル化し統合化することで、高度な検査技術の確立とコストダウンにつなげる。具体的には多機能型マンホール蓋(管内の硫化水素濃度の測定やリアルタイムの情報発信)、光ファイバーセンサーの導入などの検討。

③ 従来の設計指針の見直し

下水道において、化学、力学、地盤の3つの弱点要素の重複を避けるため、例えばシールドの急曲線部では耐硫酸性コンクリートを採用したり、周辺を地盤改良で強化するなど、従来の計画や設計指針を見直す。

④ リダンダンシー確保の加速化

下水道では修繕や災害・事故時の迅速な復旧が難しいため、多重化・分散化に取り組み管路の二重化や複線化などのリダンダンシーの確保を進める。

⑤ 広域連携の推進

単独市町村による上下水道事業の運営の限界を踏まえ、「地域インフラ群再生戦略マネジメント」(群マネ)の考え方に基づく自治体の広域連携や自治体の技術職員が連携する「人の群マネ」を積極的に検討する。

施策立案に求められる総合的な視点

有識者検討会の「第2次提言」は、日本におけるインフラマネジメントを新たな段階に引き上げなければならないことを示すものです。「やるべきことは分かっていても、人員・予算の不足でできない」という状況が多くの自治体で見られるなか「点検に優先順位を付ける」「維持管理のデジタル化を急ぐ」「高いリスクのあるところは設計そのものを見直す」「広域連携、特に人の"群マネ"を進める」といったリアリティのある施策を示す一方で、「冗長化を進める」といった長期的な見通しも示しました。阪神・淡路大震災の被害を教訓に進められた鉄道・道路の高架橋の耐震補強が長い時間を要しつつも全国で着実に進み、その後同種の被害が生じていないことを例に、「地道な施策努力」の必要性も訴えています。

これまでパシフィックコンサルタンツは、上下水道事業を中心に地域の水インフラのプランニング、デザイン、マネジメントを通じて上水の安定供給と循環利用、下水道施設の整備・維持・更新、災害に強いまちづくりに貢献してきました。特に私たちは上下水道分野の専門技術者だけでなく、河川、港湾の水系分野や、構造物や道路・地盤、建築、機械・電気、DXの各分野の専門家やカーボンニュートラル、環境分野、さらにはPPP/PFI事業の専門家を擁し、その総合力で全国のさまざまな自治体のニーズに応えています。

最近でも老朽化した処理場の更新に関するPPP/PFI方式の導入可能性調査及びアドバイザリーの実績があります。また、近年話題のウォーターPPP事業に関しても導入可能性調査を複数支援しています。今後の上下水道インフラの維持管理施策に広域連携は避けて通れない検討事項ですが、それについても多くの実績をもち、現在、全国11の地域で進められている「群マネ」のモデル事業は、そのすべての組成に関わっています。

八潮市の事故をきっかけに、上下水道インフラの維持管理施策の抜本的な見直しが求められているなか、私たちはその総合力を活かしてさらに貢献していきたいと考えています。