さまざまな社会課題の解決と経済成長を同時に実現する手法として期待の大きいPPP/PFI。推進を加速させるため、国は2023年に新たなアクションプランを定めました。その柱の1つとして打ち出されたのが「ウォーターPPP」です。そもそもウォーターPPPとは何か、そのメリットや導入に当たっての留意点は何か――民間側で積極的な取り組みを進めるウォーターエージェンシーとパシフィックコンサルタンツの担当者が事例を交えて対談しました。

株式会社 ウォーターエージェンシー

1953年創業。上下水道施設の運転維持管理(O&M)の専業企業として近年のPPP事業の運営も多数手掛ける。浄水場として300施設以上、下水処理場としては240施設以上の管理実績を有し、業界としては国内トップシェア。また、工業薬品の開発・販売、浄水器の製造・販売、オゾン水生成器の製造・販売などの事業を行う。

https://water-agency.com/

INDEX

- そもそもウォーターPPPとは何か

- 老朽化が進行する上下水道の管路と施設

- 10年の長期契約と管理・更新のマネジメントが必須に

- 処理場と管路の一体的な運転維持管理をJVで受託

- 民間企業がベクトルを合わせることが重要に

- これからウォーターPPPをどう進めていくか

そもそもウォーターPPPとは何か

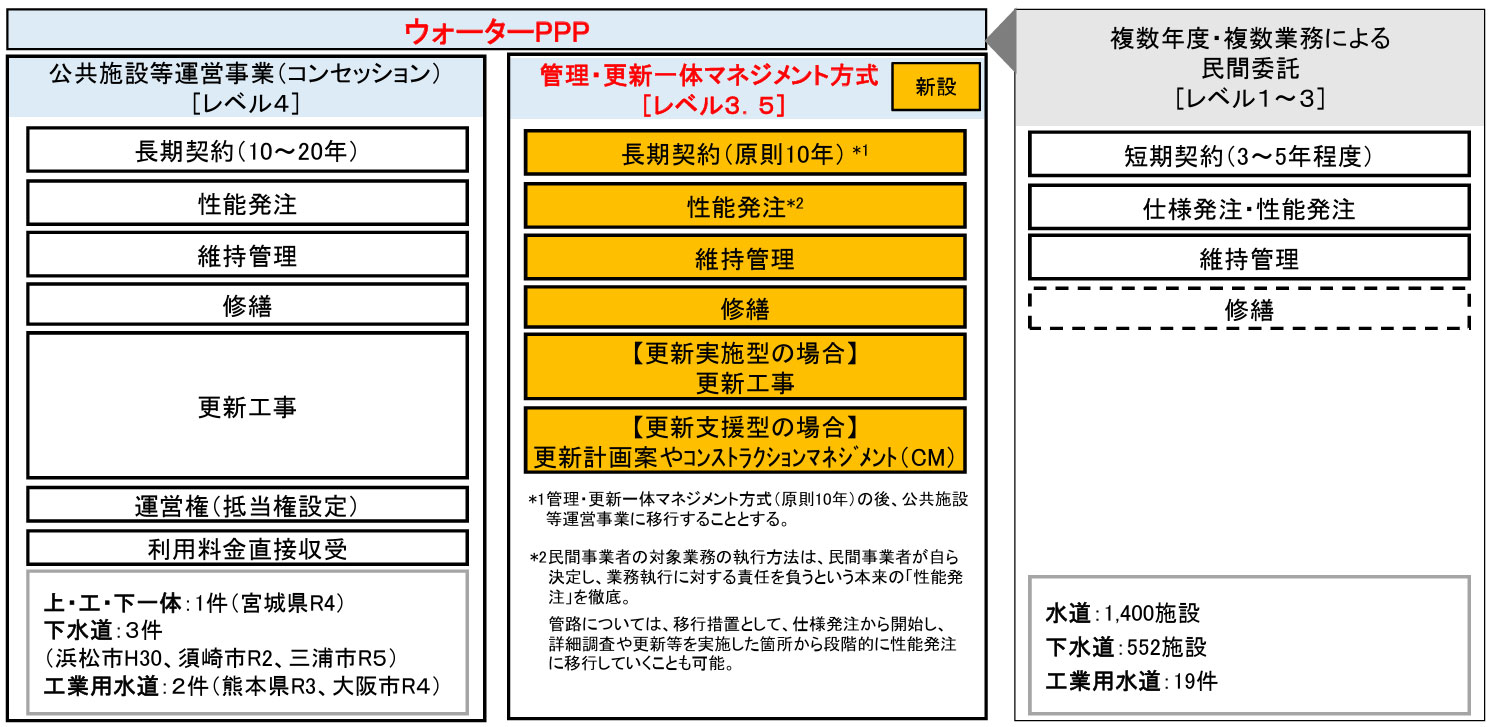

パシフィックコンサルタンツ(以下、PC):PPP/PFIの積極的な推進のために国が示したアクションプランでは、2022年から2031年までの10年間で事業規模を30兆円、10年を事業年数とする案件数を重点分野の合計で575件にする、という数値目標が掲げられました。その重点分野の1つが上下水道及び工業用水道分野におけるウォーターPPPです。「民間企業への運営権の設定や民間企業による利用料金の収受までは必要としないが、管理や更新を一体的に民間企業に委ねたい」といった自治体のニーズに応えられるよう、より柔軟なかたちで官民連携ができるようにするのが狙いです。取り組みを加速させるため、2027年度以降の汚水管の改築に対する「社会資本整備総合交付金」の交付対象事業については「ウォーターPPPの導入が決定済みであること」が要件化されました。取り組みは必至という状況です。

老朽化が進行する上下水道の管路と施設

PC:ウォーターPPPが急がれる背景にあるのは、上下水道における浄水場・処理場施設や管路施設を持続的に運営・管理を行ううえでの人材不足(ヒト)や施設の老朽化の進行(モノ)、財政難(カネ)です。そのうち施設の老朽化については、2025年1月の埼玉県八潮市の事故は記憶に新しいところですが、下水道管路に起因する道路陥没事故は2022年には約2,600件発生していて、陥没の深さが50cmを超えるものも14%あります。標準耐用年数の50年を経過した管渠の延長も、現在は約3万kmで総延長の約7%ですが、20年後には約20万kmとなり約40%に達します。(出典:「令和5年度 下水道管路メンテナンス年報」令和6年10月(国土交通省 水管理・国土保全局 下水道事業課))水道の管路でも老朽化に伴う漏水・破損事故は年間2万件を超えています。(出典:「令和6年度 全国水道主管課長会議」令和6年4月22日(国土交通省 水管理・国土保全局 上下水道審議官グループ))

ウォーターエージェンシー(以下、WA):管路だけでなく、施設の老朽化も目立っていますね。水道施設の耐震化率は約43%、下水処理場の耐震化率も約47%にとどまっていますし、下水処理場などでは機械・電気設備の更新も重要ですが、標準耐用年数の15年を過ぎた施設が約2,000箇所もあり、これは全体の90%に当たります。(出典:「上下水道の耐震化の現状等について」令和6年7月2日(総務省 自治財政局公営企業経営室・準公営企業室))しかも運転維持管理に係る自治体職員数が絶対的に足りません。水道に関わる職員数は2007年に約5万5,100人でしたが、2022年には約4万2,700人と約25%も減っています。下水道についても同じ期間で約3万4,900人から約2万6,600人に約24%減りました。(出典:「水道事業及び下水道事業の現状と課題」令和6年9月(総務省 自治財政局公営企業経営室・準公営企業室))老朽化は年々進行していくのに人は減り続けているわけです。しかも高齢の職員の大量退職も迫っています。

10年の長期契約と管理・更新のマネジメントが必須に

WA:2023年に打ち出されたウォーターPPPは先ほども触れていただきましたが、従来、コンセッション(レベル4)と呼ばれていた民間の関与度が最も深い事業方式と、その前段階であるレベル1~3の間に新たに3.5に当たるものを設け、このレベル3.5と4の事業を合わせて「ウォーターPPP」と名付けたものです。新たなレベル3.5は、具体的には、従来の3年から5年という契約期間を原則10年と長期化し、料金の収受や運営権は地方公共団体に残したまま、民間事業者が処理場・ポンプ場及び管路の管理・更新を一体でマネジメントしていくというものです。レベル1~3にはない更新工事や更新計画の策定、さらにはコンストラクションマネジメントに踏み込んだところに特徴があります。また、性能発注の徹底が明文化され、プロフィットシェアも盛り込まれました。改善提案が受け入れられて委託料の減額が生じたとき、減額分を官民でシェアできるというものです。

PC:官民連携をさらに前に進める意味でウォーターPPPは有効だと思いますね。

WA:一つの手法としては有効であると感じています。上下水道の包括的民間委託について私たちは、レベル4を含めレベル1~3の形で数多く受託してきました。国としてはレベル4を積極的に推奨していきたいと考えていると思います。しかし民間事業者の立場で言うと、運営権が付いた契約というのはかなり重たいわけですね。人口減少、施設の老朽化など課題の多い上下水道事業に民間企業としてどう取り組むか、リスクは比較的に高いと言わざるを得ません。実際、レベル4のコンセッションは国が期待したようには増えていません。レベル3と4の差が大きすぎるわけです。そこで国はレベル4に段階的に移行するステップとしてレベル3.5を新設しました。私たちもこの3.5は取り組みやすいと見ています。まず、10年の長期契約は魅力的です。腰を据えて周辺自治体にもアプローチしながら面としての管理につなげていくことができます。また、性能発注の徹底が謳われたことも大きい。従来も性能発注と言われながら、要求される人員の配置がないと受託できないなど、事実上仕様発注になっていた面がありました。ウォーターPPPでは、処理場施設については「処理後の水質が要求水準を満たしていること」、管路施設については段階的移行も含めて「人員、時期、機器、方法などを受託者に委ねた上で法定の保守点検を実施すること」等といった性能規定の設定が要件として求められています。

PC:処理場やポンプ場の更新計画や更新工事、さらに管路についても点検・調査や分析を踏まえた更新や長寿命化、修繕の実施計画の策定まで、幅広い提案・実施ができるようになります。運転維持管理で得たデータなどが更新の提案につなげられるのは大きな魅力です。

WA:そうですね。従来の点検データを施設のリスク評価や健全度評価につなげながら更新計画案の作成や更新工事の実施に踏み込むことができます。処理場やポンプ場の運転や維持管理は、電気設備メーカーをはじめ非常に多くの民間企業が関与しますが、民間事業者が一体となって施設管理・更新に踏み込んだ改善提案を行い、持続可能な上下水道事業の実現に貢献することができるのではないかと思います。また、プロフィットシェアの仕組みも導入されたので、民間事業者側としては運営の改善による収益機会の獲得も期待できます。

処理場と管路の一体的な運転維持管理をJVで受託

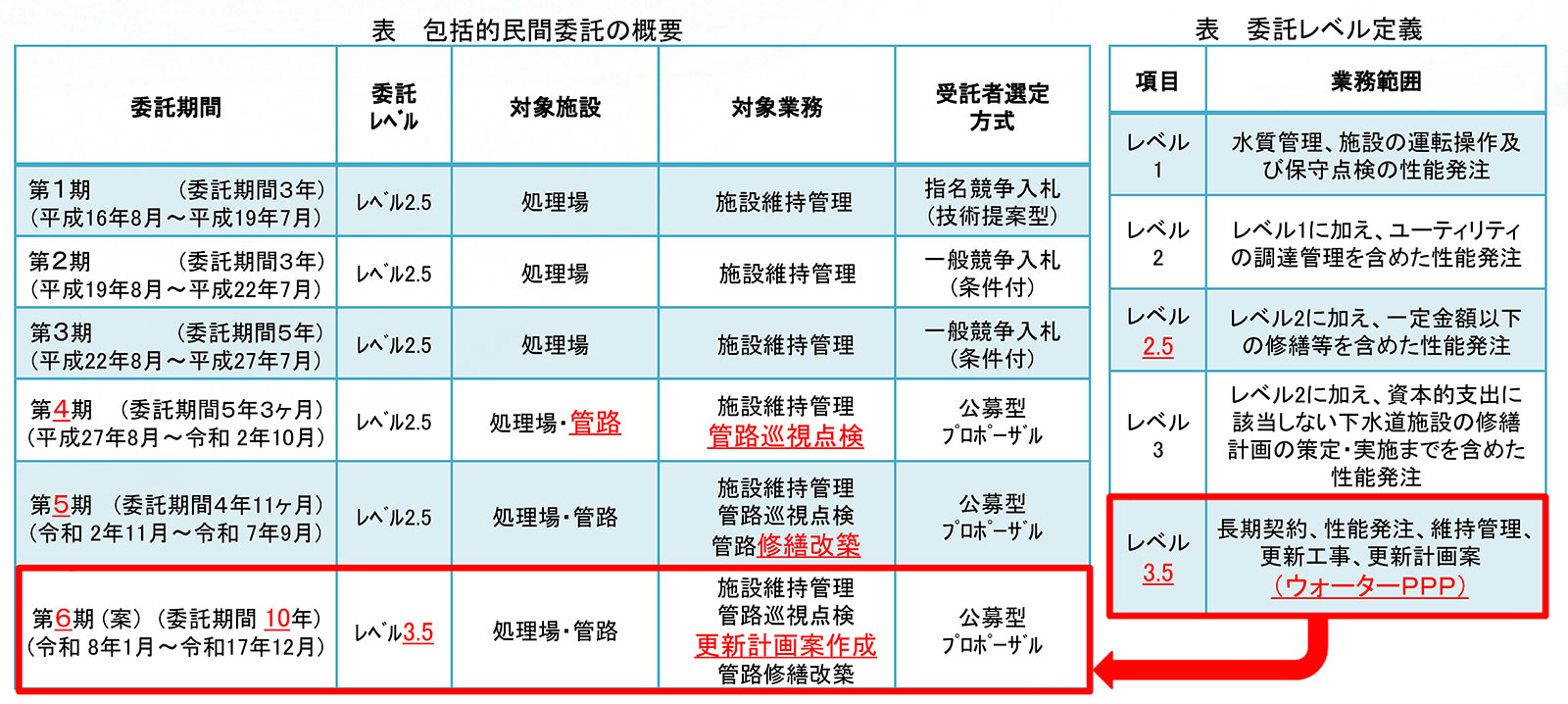

PC:静岡県富士市の終末処理場の運転維持管理ではウォーターエージェンシーさんとJVで取り組んでいますが、第6期からは公募条件もレベル3.5のウォーターPPPに格上げされましたね。

WA:富士市の包括的民間委託は2004年度を第1期にそれまで私たちが単独で3期まで、処理場の運転維持管理を継続して進めていたのですが、国から処理場に加えて管路施設の巡視・点検を加えた包括的民間委託の方向性が打ち出されていたこともあり、管路施設の巡視・点検を加え、第4期から新たにパシフィックコンサルタンツさんと協働して受託したものです。レベルとしては2.5ですが、人口20万人以上の自治体の管路の巡視・点検を含んだ包括的民間委託ということでは当時非常に新しい取り組みで、他の自治体から視察もありました。

PC:この巡視点検は年間100kmを行うという大がかりなもので、タブレット型の点検システムを開発して市内全域にわたって点検し、全体最適のためのストックマネジメント実施方針の検討を行い効率的・効果的な管路の維持管理につなげていくという試みでした。現在の第5期では管路施設の巡視・点検に加えて、その修繕、改築の一部も業務に加えて進めています。第6期は、お話のように更新計画案の作成業務を加えた期間10年のレベル3.5になるので、ウォーターエージェンシーさんと引き続き受託を目指したいと思っています。

第1期から3期まではWA単独事業。第4期からPCが参画し、処理場施設と管路一体の事業となった。第6期からはウォーターPPPとなる

出典:「富士市 ウォーターPPP導入の取り組み 説明資料」(富士市上下水道部 下水道施設維持課)

民間企業がベクトルを合わせることが重要に

PC:富士市でウォーターエージェンシーさんと協働して強く思ったのは、上下水道施設の維持管理に取り組む姿勢に共通のものがあるということでした。私たちはコンサルタントであり、ウォーターエージェンシーさんは処理場施設の運転維持管理をメインにされているのですが、お互いにものづくりの会社ではないのですね。施設を新たにつくるとか、設備を納めるということが本業ではありません。両社とも、ものありきの発想にはなりにくい企業だと思います。だからこそ施設のライフサイクルコストを考え、本当に必要なところにお金をかけながらいかに持続可能な上下水道事業にしていくか、というアプローチができると思います。性能発注を受けて10年の長い期間でウォーターPPPに取り組んでいくということに馴染みやすい企業であるといえるのではないでしょうか。

WA:おっしゃるように設備メーカーは自社設備の導入に関心があるでしょうし、建設会社は新規建設に関心があります。それは当然のことで、だから運転維持管理ができないということはまったくありません。しかし私たちの、いかにライフサイクルコストを低減しながら継続していくかという総合的な視点は大切にしなければならないと思います。そもそも日本の上下水道事業は非常に多くの担い手に細分化されていて、その結果、管路も処理場も含めて運転、維持管理、調査、点検、計画、施工管理、更新工事のすべてを1社で実施できる会社はまずありません。これからウォーターPPPが広がればさらに民間企業の参画が増えます。民間企業同士の会話も増えると思いますが、多くの企業が協業する形になるのでベクトルをしっかり合わせることが大切です。パシフィックコンサルタンツさんともウォーターPPPとなる富士市の第6期事業の受託に向けて施設と管路の一体的な取り組みをどう実現するか、しっかりと構想を立てていかなければならないと思いますが、処理場施設と管路施設は同じ維持管理でもまったく性質が異なりますから、いかに一体的に連携を取っていくか、この点は今後のテーマですね。

PC:管路は各家庭まで面的に広がっている施設です。将来コンセッションに移行していくとすればリスクの把握が重要ですが、目に見えないもののリスクをどう掴むか、これも難しい問題です。

PC:私たちはこれからの官民連携のキーワードの1つは"広域"だと思っているのですが、ウォーターエージェンシーさんの取り組みにも広域化を図ったものがありますね。

WA: 大阪の河南エリアで河内長野市、富田林市、羽曳野市、柏原市及び大阪広域水道企業団(3センター)という7水道事業者の共同発注を受けたものがあります。いずれの自治体も水道施設の運転維持管理を担当する人員が大幅に不足することが明らかで、将来の上下水道事業の広域化を視野に、広域連携による官民連携強化を図るというものです。

PC:私たちも水道事業ではありませんが新潟県の三条市で橋梁を含む道路と公園、水路という異分野の維持管理を包括した「地域インフラ群再生戦略マネジメント」いわゆる「群マネ」への取り組みを進めています。地方の社会インフラの健全な維持に広域化の視点は欠かせないですね。

これからウォーターPPPをどう進めていくか

PC:ウォーターエージェンシーさんは今後の取り組みをどう考えていますか。

WA: まずは日常の点検や調査をいかにストックマネジメント・アセットマネジメントにつなげ、ライフサイクルコストが下がるような提案につなげていくか、その仕組みをしっかりつくっていきたいと思います。また、包括管理委託だけではなくPFI・DBO、ウォーターPPPが出てきて民間企業同士が話をする機会も格段に増えました。自分の会社にどう利益を引っ張ってくるという話だけではなく、水インフラを守るために民間企業が力を合わせて課題解決を進めるということが大切だと思います。

PC:ウォーターエージェンシーさんは、上下水道施設の運転維持管理をいかに持続可能なものとして受け継いでいくかというテーマに向き合っていますし、私たちも水インフラの維持という社会課題の解決のために私たちがもつ技術を統合して貢献していかなければならないと思っている。その点では私たちは、より大きな視点で貢献できるのではないかと思います。新しい時代を、私たち自身が牽引していかなければならないと改めて感じます。

WA:しっかり意思統一を図って良い先行事例を一緒につくっていきたいですね。