産業廃棄物の不法投棄発覚を機に栃木県が取り組みを開始した最終処分場建設は、住民の反対運動もあって容易に進まなかった。しかし県内に最終処分場を持たないままでは不法投棄の根絶も難しい。パシフィックコンサルタンツは環境に配慮した完全クローズド型で、かつ民間の事業運営ノウハウを最大限引き出す独自のPFI方式での取り組みを提案、最終処分場「エコグリーン とちぎ」の誕生に貢献した。支援に当たった資源循環マネジメント部地域環境事業推進室の技術課長である時田敏彦と同室の室長、杉浦航が取り組みを振り返った。

エコグリーン とちぎ 事業及び施設概要

<事業概要>

施設種類:管理型産業廃棄物最終処分場

敷地面積:13ha 埋立期間:12年間 管理期間:2年間

事業主体:栃木県 工期:2020年7月着工/2023年8月竣工

整備・運営会社:株式会社 クリーンテックとちぎ

受入廃棄物:燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、政令第13号廃棄物、北沢不法投棄撤去物

<施設概要>

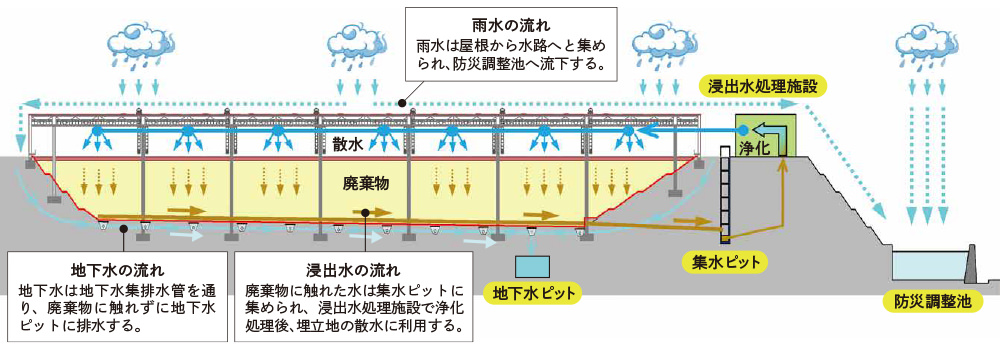

構造形式:建物の屋根・壁で廃棄物の飛散や粉じん、悪臭、騒音を抑制するクローズド型

屋根面積:50,175m2(幅180m×奥行278.75m)

埋立面積:約48,000m2 埋立容量:約600,000m3

埋立構造・方式:準好気性埋立構造サンドイッチ方式

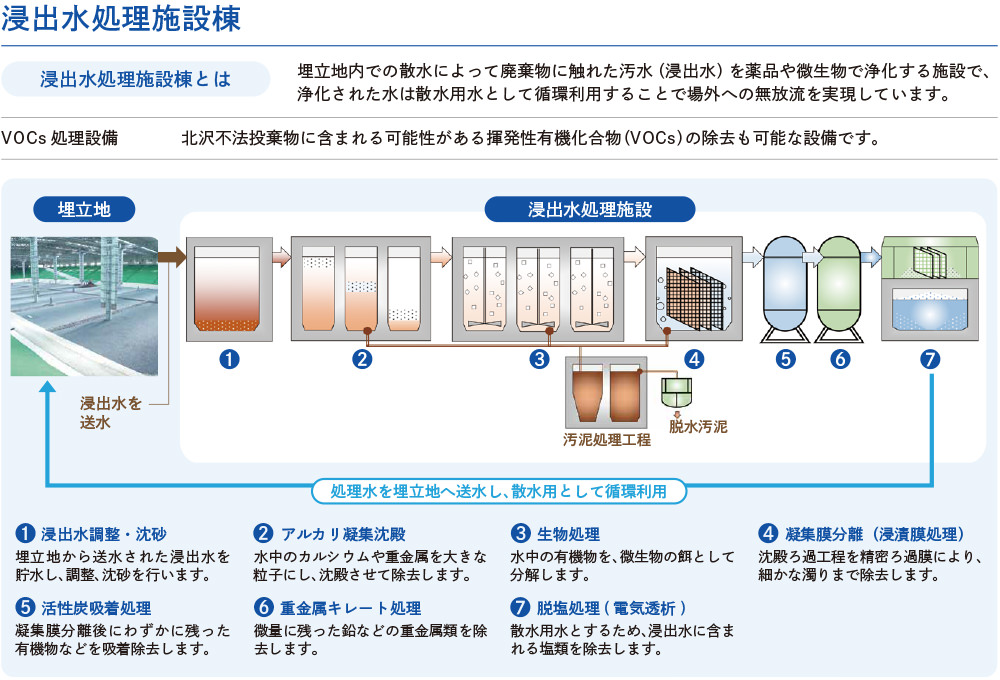

浸出水処理方式:廃棄物に触れた水(浸出水)は薬品や微生物で浄化し、浄化された水を散水用水として循環利用。場外には無放流

その他、計量棟、管理棟を併設

広報資料「エコグリーン とちぎパンフレット」を基に作成(キービジュアルも同様)

INDEX

不法投棄発覚を機にスタートした計画

1990年8月、栃木県宇都宮市の北東約50kmの山間にある北沢地区(旧馬頭町)に、大量の産業廃棄物が不法投棄されているのが見つかった。環境基準を超えたダイオキシン、鉛、揮発性化合物が検出されただけでなく周辺土壌の汚染も確認され、撤去が必要となる投棄物は汚染土と合わせて51,000m3に上ることが明らかになった(栃木県パンフレット「不法投棄物詳細調査の結果(概要)2001年2月19日」)。

町は県に対して全量撤去のため県営の管理型最終処分場建設を求めた。もともと栃木県内には安定品目と呼ばれる廃プラスチック類などを埋め立てる安定型の最終処分場はあったが、より厳しい管理が求められる管理型の最終処分場はなく、すべてを他県に持ち出して処理していた。その状況の打開も長年の課題であったことから、県は管理型最終処分場の建設を決定した。

しかし建設計画は容易に進まなかった。複数の候補地が示されたが、いずれも住民の強い反対があり、2006年頃には基本計画の策定まで進んだものの、反対の署名や陳情、町議会の反対決議などが行われ、実施は困難な状況だった。さらに2011年3月の東日本大震災発生後は、放射能で汚染された廃棄物が持ち込まれるのではないかという不安も高まり、県による産業廃棄物最終処分場計画は停滞を余儀なくされた。

完全クローズ型の最新施設を提案

しかし、いつまでも他県に依存した最終処分を続けることはできず、北沢地区の不法投棄物の処理も急がなければならない。パシフィックコンサルタンツは2013年に改めて実施された基本設計業務の入札に参加して落札。複数挙げられていた施設の立地候補地を1カ所に絞り、その立地に合わせた基本設計の策定を進めた。時田が振り返る。

「最終処分場を持たないままではいけないということは県民みなさまの同意が得られることだと思っていました。必要なのは、徹底した環境対策と安全安心を講じたエコでクリーンな処分場計画です。そこで60万m3の埋立規模を持つ処分場では当時本州で例のなかった屋根付きで雨も風も入らない完全クローズド型にすることや、地下水は排水管を通して廃棄物に触れずに地下水ピットに排出すること、さらに廃棄物に触れた浸出水は微生物による有機物の分解など合計7工程に及ぶ浄化処理を行い、しかもその水は施設内で循環利用して場外にはいっさい出さないという当時最先端の環境配慮を施した処分場計画としました」

パシフィックコンサルタンツの提案はそれだけではなかった。環境対策の要となる遮水シートは国の基準である2重化を大きく超えた5重化まで徹底、さらに、埋立地中に空気を導くことで微生物の活性を高めて有機物の分解を促し、安定化を早めることも計画した。他方、県の主催する住民説明会についてもパシフィックコンサルタンツは準備段階から参画、県の「誠実に説明を尽くしたい」という姿勢への共感や、最先端の環境技術を駆使した先進的な計画であることも安心材料となって住民の理解は徐々に進み、その後の合意に至った。

国内初の「プロフィットシェアリング(基準単価)」方式を考案

パシフィックコンサルタンツは、施設計画の立案と同時に事業方式についての検討と提案を行った。施設整備に当たっては、民間の資金やノウハウを活用するPFIの採用が欠かせないと考え、県とも基本的な方向性は確認したが、産業廃棄物の最終処分場整備をPFIで行った例はなく、事業内容に即した詳細な事業スキームの検討が課題となっていた。

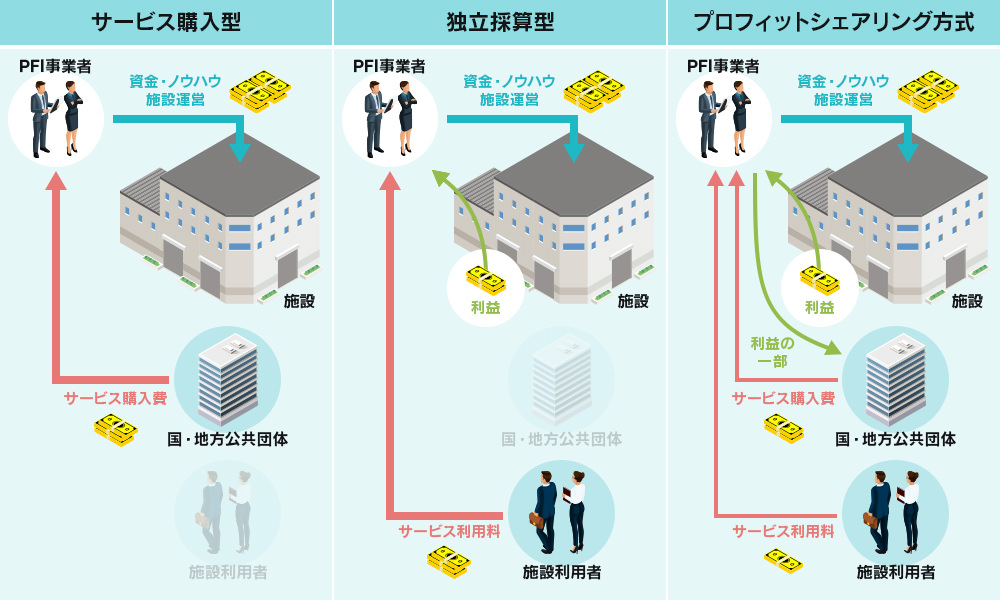

PFIには、PFI事業者が自らの資金とノウハウを投入して施設を整え、国または地方公共団体が「サービス購入費」を支払う「サービス購入型」や公共サービスの提供に対して利用者から支払われる利用料金収入をPFI事業者の収益とする「独立採算型」などがある。しかし、こうした従来の方式では最終処分場の整備・運営は難しいと考えたパシフィックコンサルタンツは「プロフィットシェアリング」方式と呼ばれる新たな事業方式を提案した。詳細な検討を担当した杉浦が振り返る。

「一般廃棄物であれば廃棄物の量が1年を通して安定していて、その費用も公定料金で税金から支払われます。しかし、産業廃棄物の処理・処分は自由な価格競争が行われる民間事業です。格安で引き取る業者が登場すれば顧客を奪われることもあり、景気が低迷すれば出てくる産業廃棄物の量が少なくなるなど事業環境は不安定です。また、栃木県の場合は、県内から出る産業廃棄物のみを処理すると住民と約束していますから、市場規模も限られています。このような条件下では、サービス購入型も独立資産型も難しいだろうと思いました。サービス購入型にして公共側が収入を約束すれば、公共側の負担が大きく、また、事業者側では収益の拡大を目指そうという動機がなくなります。一方、独立採算型では、市場を県内に限定していることもあり競争に勝つことは非常に難しくなります」

そこで考えたのが、一部を独立採算とする「プロフィットシェアリング」方式だった。杉浦が続ける。

「独立採算型をベースに、事業者が基準としたもの以上の収益を上げた場合、それを事業者側が自らの収益とすると同時に行政側に一定の割合で返還することにしました。つまり収益(プロフィット)があればそれを分け合う(シェアする)というものです。こうすることで民間側は営業努力に応じて収益を拡大することが可能になり、また民間側だけが潤うのではなく行政側も収益の拡大が見込めるので、両者が同じ目標に向かって協力して進むことができます。産業廃棄物の最終処分場整備方式として有効だと思いました」

事業方式の確定後、パシフィックコンサルタンツは県と共に事業者選定に臨んだ。これまでに例のない事業方式を採用しているだけでなく、規模が大きく環境性能として要求するものも高度であったことから、参入を希望する事業者向けに説明を重ねた。その結果、産業廃棄物処理事業者や施設設計者、建設業者、水処理のプラントメーカー、地元企業などで構成されるJVが事業受託に向けて積極的に動き出し、最終的に特定目的会社「クリーンテックとちぎ」が代表企業となって事業を進めることに決まった。

環境学習施設としての役割を果たす

2020年7月、栃木県初となる県営の管理型産業廃棄物最終処分場が着工、3年の工事期間を経て2023年8月に竣工した。新たな施設は地域の豊かな森に溶け込むようにとの願いを込めて「エコグリーン とちぎ」と名付けられ、翌9月に始動した。県内の産業廃棄物の受け入れと同時に、同年12月からは北沢地区の不法投棄物の撤去・処理も始まり、長年の地域課題の解決に向けて確実に一歩を踏み出した。

稼働と同時に、地下水や大気、騒音・振動、悪臭などに関する環境モニタリングもスタートし、住民・学識経験者・行政で構成する安全推進協議会も定期開催され、モニタリング結果の報告が行われている。また施設には、見学・体験・実験などが行える環境学習機能が備えられ、県内の児童生徒に向けたさまざまな学びの機会も提供されている。

出典:株式会社クリーンテックとちぎホームページ

全国区の自治体関係者の関心も高く、これまで視察の多さでは栃木県の施設の中で第2位となるほどだという。プロジェクトを中心で担った時田はこう振り返る。

「私は廃棄物の最終処分場の仕事を専門に前職も含めて20年以上経験してきました。この栃木県の仕事は、住民の反対が強い中で、いかに歓迎される処理施設にするか、さまざまな課題を解決しなければなりませんでした。パシフィックコンサルタンツは廃棄物処理施設の計画・設計に習熟しているだけでなく、環境部門、地質部門、構造部門、さらにPPP(官民連携)の専門部門など、各分野のエキスパートが1つの会社の中に集まっています。自分一人では解決できないこと、独りの思い込みになってしまうところについてもいろいろな気づきを得て、任せるところは任せることができ、パシフィックコンサルタンツならではの総合力が発揮できたと思います。私にとっても学ぶことが多いプロジェクトでした」

一方、入社3年目でこのプロジェクトに加わり、以後10年以上継続して担当してきたという杉浦はこう話す。

「非常に充実した10年でした。着任当時はまだ3年目ということもありわからないことも多かったのですが、分野が異なっても相談できる人がまわりにたくさんいるというのは本当に心強かった。今回得たさまざまな知見を活かして、全国、さらには海外でも廃棄物処理の業務を通して社会課題の解決に貢献したいと思っています」

産業廃棄物の最終処分場をいかに整備するか――地域住民の健康な生活や産業育成、災害時への備え、またカーボンニュートラル実現のためにも、それは今、地域の極めて大きなテーマになっている。パシフィックコンサルタンツはその豊富な経験と知見で課題解決にさらに貢献したいと考えている。