世界有数の森林国である日本。森林の価値は木材としての活用だけでなく、カーボンニュートラルの実現や防災、生物多様性の保全などの観点からも見直されていますが、一方で日本の林業は低い生産性や深刻な人手不足に悩まされています。その解決策として期待されるのがスマート林業の推進。パシフィックコンサルタンツで取り組みを進めているデジタルサービス事業本部 情報事業部 中村 尚と社会イノベーション事業本部 環境共生部 兼 先端技術センター 櫻井恭介、プロジェクトマネジメント事業本部 プロジェクト統括部 南 智好の3人に話を聞きました。

INDEX

スマート林業とは?

スマート林業はICTやロボット、クラウドなどの先端技術や自動化を進めた機械の導入によって森林資源の管理や施業の省力化・効率化を図った林業のことです。日本は国土の3分の2に当たる約2,500万haの森林面積を持ち、約56億㎥という膨大な森林蓄積を持っています。特に人工林は1966年からの55年で約6倍と大幅に増え、50年生を超える割合も6割に達しています。森林の健全な維持のためには適切に伐って使い、再造林することが必要です。

ところが日本の林業は大きな課題を抱えています。木材産出額は1980年に9,680億円に上っていましたが、2023年には3,257億円と3分の1に大幅に減少しています。ほとんどの施業地が急峻な山中に広がる日本の林業はもともと機械化が難しく、しかも森林の6割を占める民有林では、保有面積10ha未満の小規模・零細な林家数が全体の9割を占めることから、経営の近代化・合理化もなかなか進みません。林野庁の調査によれば、現在の林業経営では、伐採や造林、保育などの経費に施業地1ha当たり730万円の経費がかかるのに対して、丸太販売収入は445万円しかなく、補助金251万円を足してもなお1ha当たり34万円の赤字となっています。

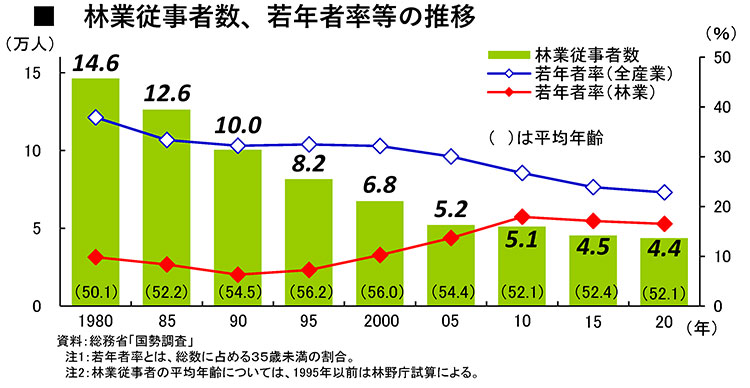

また、林業従事者数は1980年には14.6万人を数えていましたが2020年は4.4万人に減少、所有者不明で放置されている林地面積は林地全体の約30%に上っています。

温暖な気候に恵まれ豊かな森林が育つ国であり、木造住宅をはじめとする木の文化を誇る日本ですが、このままでは林業の衰退が進み、森林の荒廃、それに起因する土砂災害の多発などが懸念されます。

林業の再生・発展に必要なこと

日本の林業を持続可能なものとするために、国は3つの基本施策を掲げています。1つは「森林の経営管理の集積・集約化」、2つ目が「路網整備の推進」、そして3つ目が「新技術を活用した機械化・デジタル化の推進」といういわゆるスマート林業の推進です。

実際、現在の日本の林業においては、そもそもどこにどれくらいの森林資源が存在しているのかという基本情報も明確ではありません。各都道府県には、誰が所有する森林で、いつ・誰が植えたものか、樹種は何で材積や林齢はどうか、生育状況はどうかといった基本的な資源情報を網羅した「森林簿」があります。その多くは森を撮影した航空写真を見て、樹種や生育状況を判読する森林航測と呼ばれる技術を使ったものですが、必ずしも精度の高いものではなく、そのためほとんどの森林簿には「空中写真や聞き取りによる間接調査で作成され、現地での実測や確認は行っていない」という但し書きが付けられています。しかも必要とされる定期的な更新が人手不足・予算不足から追いついていないところもあり、市町村が施業計画を立てようとしても、その基となる情報が曖昧なままになっているというケースも見られます。

また、施業そのものも依然として人力を基本とする労働集約的なものになっています。苗木の運搬から植栽、下刈りや枝打ちなどの管理・育成、成育状況の調査、そして伐採・搬出のすべての工程が、昔ながらの人手に頼った作業になっているのです。そのため日本の林業の生産性は極めて低く、日本生産性本部の調査によれば、金融・保険業では就業1時間当たり9,040円、製造業では5,525円、全産業平均でも4,923円であるのに対して、農林水産業は1,500円と大幅に低く、16種に分けられた産業別の名目労働生産性の比較で最下位となっています。(出典:「主要産業の労働生産性水準」(日本生産性本部))

しかも林業は全産業中で最も労働災害が多い業種でもあります。死傷年千人率(労働者千人当たりの1年間に発生する死傷者数)を見ると、2023年の全産業の平均が2.4であるのに対して林業は22.8と実に10倍近い数字です。こうした現状を見ても、新しい林業の実現のためにはスマート化による資源情報の再整備や機械化・自動化による労働生産性の向上が欠かせません。(出典:「林業労働災害の現況」(林野庁))

スマート林業で何ができるのか

林業のスマート化を実現するICT技術にはさまざまなものがあります。導入分野は主に「資源管理・生産計画」「生産管理・流通」「造林」の3つに分けられますが、中でも「資源管理・生産計画」分野は最も技術開発が進み、活用も進んでいます。

その1つがレーザ計測による森林資源や地形情報の把握です。レーザ計測は航空機やドローン、または地上から1秒間に数十万発ものレーザパルスを発射し、反射時間を計測して対象物からの距離を求めるもので、得られた三次元データ(点群データ)を解析することにより、樹木本数・立木密度・樹高(毎木)・胸高直径(毎木)・材積(毎木)などを高い精度で知ることができます。

このデータを基に林相図、航空写真などさまざまなデータを重ねて森林GIS(Geographic Information System地理情報システム。コンピュータ上で地理的な位置情報を基にさまざまなデータを重ね高度な判断に活用するもの)を作成すれば、境界の明確化、施業計画や森林管理計画づくり、路網設計などにつなげることができます。

また「生産管理・流通」分野では、木材検収ソフトの活用やドローンを使った集材のための架線の策張、需給マッチングシステム、原木web入札システムの活用などが考えられます。しかしこの分野での実際の導入・普及はまだほとんど進んでいません。3つ目の「造林」分野では、遠隔操作の伐倒機械、自動走行フォワーダ(積載式集材車両)、自走/遠隔操作下刈り機械の活用、ドローンを活用した苗木や資材の運搬などがあり、これらはすでに実証や活用が始まっています。

| 資源管理・生産計画 | ・航空機やドローン、または地上からのレーザ計測・解析 ・ドローンによる空撮・解析 ・森林GISを活用した施業提案、森林管理 ・森林クラウドによる情報共有 他 |

| 生産管理・流通 | ・木材検収ソフト ・ドローンによる架線の策帳 ・需給マッチングシステム 他 |

| 造林 | ・遠隔操作伐倒機械、自動走行フォワーダ(積載式集材車両) 下刈り機械の活用 ・ドローンによる苗木・資材の運搬 他 |

スマート林業普及の課題と取り組み

スマート林業に関する要素技術はさまざまなものがあり、一部は活用も始まっていますが、課題も浮かび上がっています。個別技術の部分的な導入に終わり、新たな林業としての展開につながっていないという点です。

例えば、とりあえず新技術を試したいということからドローンで空撮やレーザ計測をしてデータを取得したり航測会社から航空レーザ情報を購入するということが行われています。しかしそれを何に使うか、方針が明確になっていないので、せっかくのデータが活かされないままになっている例が少なくありません。また、需給マッチングシステムを導入したが使っていない、機械メーカーから遠隔操作の下刈り機を購入したが、一度実験的に使っただけで倉庫で眠っている、といったことも起きています。個々の要素技術が開発され、テストや導入は始まっているのですが、その地域で新たな林業をどう構築していくかという全体方針や推進計画の中で位置づけられていないので、"お試し"的な利用に終わっているように見えます。

国が提唱する「新しい林業」へと大きく舵を切っていくためにまず必要なのは、地域の森林資源に関するデータを精査し再整備することであり、新技術を活かすために真っ先に取り組むべき施策ではないかと思います。

実は、すでに庁内にあるデータで活かせるものも少なくありません。森林資源関連データは、大きく木材関係と森林関係に分かれ、森林の中でも保安林、開発関連、盛土関連など、異なる視点での調査や統計情報があります。また、納税関係のデータや補助金申請のための測量データなどもあります。庁内のさまざまな部署にプールされた情報を、例えば地番をキーにしてすべて結びつければ、森林管理に活かせるデータが浮かび上がってきたり、どのデータとどのデータを連携させるか整備の方針が見えてきます。

パシフィックコンサルタンツの取り組み

パシフィックコンサルタンツでは市町村、都道府県、事業体向けに、森林GISの再構築や関係者間での情報共有やコミュニケーションを支える森林クラウドの導入、森林計画の策定支援、森林経営管理制度への対応や森林環境贈与税の活用方法の検討など、さまざまな支援業務を進めています。スマート林業に関わる一技術の推奨ではなくコンサルタントとしての幅広い支援メニューが特徴です。

また、私たち自身が林業の現場を深く知ることが重要だと考え、福井県の大本山永平寺の森林管理を担っています。五代杉の1本が強風で幹折れし、鐘楼が損壊したことを受けて永平寺保有林約200haの環境調査に取り組んだことがきっかけで、保有林の適切な管理が大きな課題であることがわかりました。森林経営計画を作成し認定されたことから、その後5年間にわたって森林作業道の開設や間伐などの森林管理を進めました。実際に施業を行いながら、路網整備や機械化の遅れなど、現在の林業の難しさや課題を痛感しています。

私たちは森林DXにも取り組んでいます。その一環として、森林の多面的機能の発揮と、森林に関わる人が幸せになること、そのためにデジタルができることを検討しています。デジタルができることとして、現状の森林情報や業務フローを整理したり、ワークショップ形式によりデジタルを活用したビジネスモデルを検討したり、森林の価値を可視化するツールを開発したりといった取り組みを行っています。

さらに森林経営による温室効果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証するJ-クレジットの推進にも取り組んでいます。J-クレジットは、それを企業等へ売却して得た収益を森林管理の財源にできるだけでなく、購入企業の側でも、間接的にではあれ森林の健全な育成に協力することができ、カーボンニュートラルはもちろん生物多様性の維持に貢献することができます。直接森林経営にかかわらない川下の企業と川上の林家を結ぶ意味でもJ-クレジットの活用は有効であり、J-クレジット創出を考える企業の保有林についてのICTを活用した森林資源調査などを進めています。

パシフィックコンサルタンツは自社内にICT、防災、生物多様性、カーボンニュートラルさらには道路整備、機械電気までさまざまな専門部署があり、各分野の最先端の知見を持っています。これからもその特徴である総合力を活かし、スマート化を通した新しい林業の創造に貢献していきたいと考えています。