近年、世界各地で極端な熱波、豪雨等の異常気象が頻発、洪水や土砂災害などの被害も激甚化しています。これらの気象災害の背景には、自然変動の影響に加え地球温暖化の影響があると考えられています。人間活動が主に温室効果ガス(GHG)の排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは「疑う余地がない」(「IPCC第6次報告書」)とされ、GHGの排出削減をいかに進めていくかは、政府や地方公共団体にとどまらず、民間企業や市民一人ひとりが担う重要な課題になっています。国の気候変動対策について、ガイドライン策定などに関わると同時に、地方公共団体や企業のカーボンニュートラルについても、その戦略立案から現場実装まで幅広く支援しているパシフィックコンサルタンツ 技師長兼 ESGサステナブルスマートシティ統括プロジェクトマネージャーの梶井公美子と社会イノベーション事業本部 GX推進部長の井伊亮太、同部 気候・資源政策室長の池田啓造の3人に、企業の気候変動対策をどう推進していくべきか、話を聞きました。

INDEX

気候変動の現状と企業活動へのリスク

世界各地で毎年のように極端な高温、大雨、強い台風やハリケーン、干ばつ、山火事等の気象災害が頻発し、その被害も甚大になっています。日本でも猛暑や豪雨・豪雪、強い台風などの極端な気象現象が続き、河川の氾濫や土砂災害などの被害が大きくなっています。これらの気象災害増加の背景には自然の変動に加え地球温暖化が寄与していることが明らかとなってきており、将来地球温暖化が進行すれば、こうした甚大な被害をもたらす気象災害のリスクが更に高まるということが予測されています。

気候変動による影響は、水災害や熱中症等が思い浮かびやすいかもしれませんが、それらに限らず実に多様な範囲に及びます。農林水産業、自然生態系、水資源、各種災害(河川氾濫、高潮、土砂災害等)、人の健康、インフラ・経済活動等に、直接的あるいは間接的にさまざまな影響をもたらします。

2023年3月に8年ぶりに公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書では、人間の活動(人為的なGHG排出の増加)が地球温暖化(世界の気温上昇)に及ぼす影響について、第5次報告書の「可能性が極めて高い」から「疑う余地がない」という最も強い言葉に変更されました。また、同報告書はすでに地球の平均気温は産業革命前から1.1度上昇しており、長期目標である1.5度以内に上昇を抑えるためには、2035年までにGHGの60%削減(CO2は65%削減)が必要であると指摘しています。(出典:「IPCC第6次評価報告書 統合報告書 政策決定者向け要約」(文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省))

世界の気候変動に対する対応は、これまでアメリカの政権交代等による影響で何度かの浮き沈みを経験してきており、今また第二次トランプ政権のパリ協定脱退に向けた動きもありますが、それでもなお、過去数十年の科学的知見の進展などメガトレンドを踏まえれば、気候変動による甚大なリスクは確実に顕在化しており、やはり2050年のカーボンニュートラル実現に向けた対策の手を緩めることはできません。

日本政府と企業の動向

日本における地球温暖化対策の本格的な取り組みは、1997年の京都議定書の採択を受けて翌1998年に制定された「地球温暖化対策推進法(温対法)」に始まります。2005年の改正では一定以上のGHGを排出する事業者に対して排出量の算定・報告・公表が義務づけられました。さらに2015年に「1.5度目標」で合意したパリ協定※1を契機に、世界各国での取り組みが加速、ESG投資の拡大やTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)の取り決めに従った情報開示※2が世界的に進みました。日本政府は2020年10月、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言。その後「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを表明。民間企業でも「2050年ネットゼロ」を宣言する動きが強まり、SBTi※3の認定取得企業は、2025年1月31日時点で、今後2年以内の認定取得を表明している90社を加えて合計1,525社となり、この数字は国別での世界トップとなっています。(出典:「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」(環境省))

※1 2015年12月に開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという目標が合意された。

※2 TCFDが開示を推奨する気候変動関連リスクに対する企業の対応策についての情報としては、1ガバナンス(どのような体制で検討し、企業経営に反映しているか)、2戦略(短期・中期・長期の企業経営への影響をどう考えるか)、3リスクマネジメント(気候変動リスクをどう評価し、低減するか)、4指標と目標(どのような指標で目標への進捗度を評価するか)がある。

※3 SBTiは、2015年にWWF、CDP、世界資源研究所(WRI)、国連グローバル・コンパクトにより設立された共同イニシアティブ。企業に対して「パリ協定」が求める⽔準と整合したSBT(Science-based target温室効果ガス排出削減⽬標)を設定することを支援し、適合していると認められる企業に対して認定を与えている。

企業に求められる気候変動対策と課題

自然災害の頻発化や激甚化が現実に進みつつある今、企業に求められるものは、CO2排出の現状把握やそれをネットゼロにする決意表明・方針提示にとどまらず、いかに目標を実現していくのかという具体的な計画とその着実な実行であり、企業の気候変動対策はいよいよ実効性が重要となるフェーズに入っています。

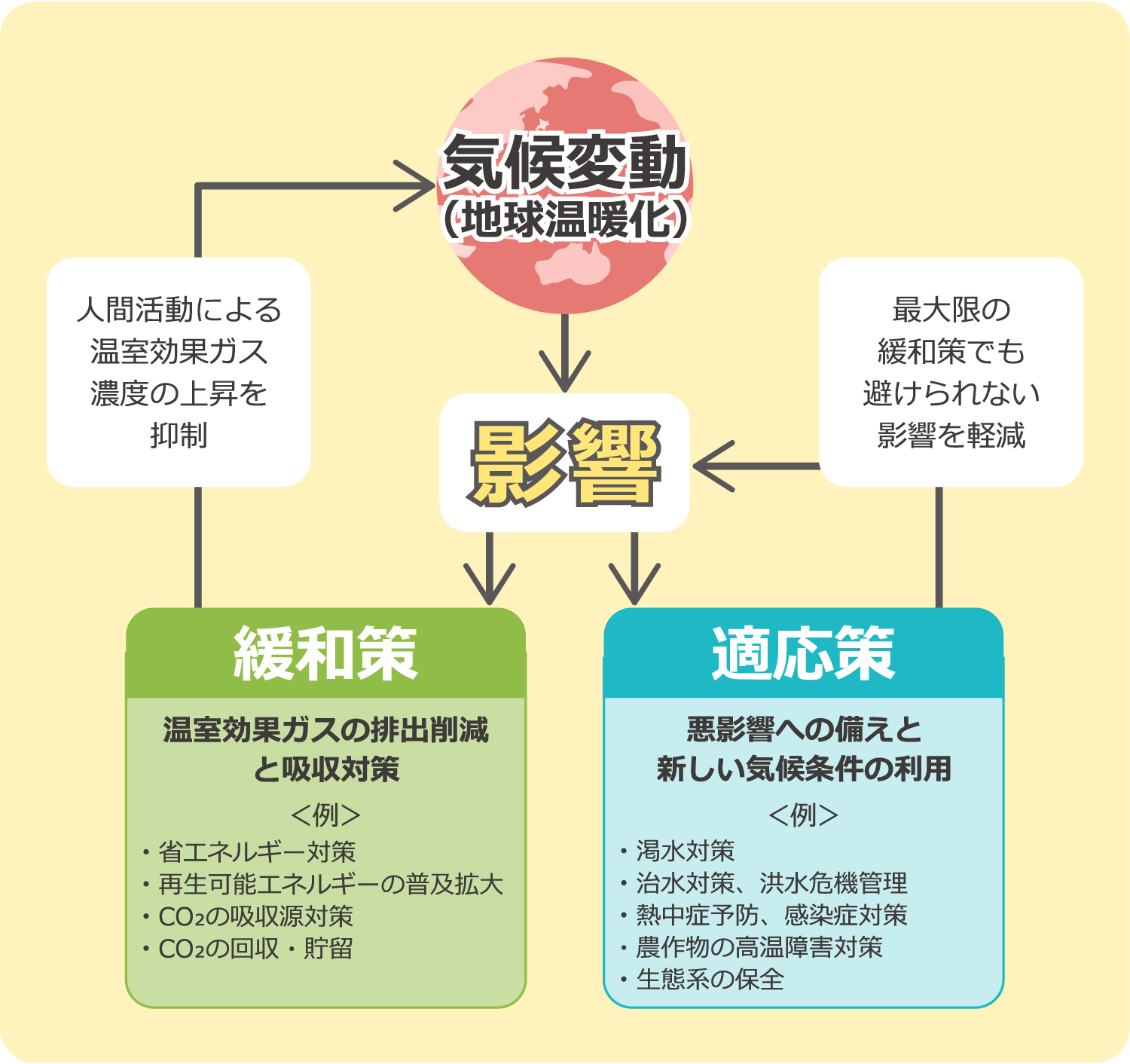

気候変動対策は、大きくは緩和策と適応策にわかれます。緩和とは、CO2の排出削減や吸収を進め気候変動につながる温室効果ガス濃度の上昇を抑制することで、具体的には省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入、森林管理等によるCO2吸収の促進、CO2の回収・利活用等が挙げられます。また、適応とは、すでに起こりつつある気候変動によるリスクを回避、あるいは新たな気候条件を利用することで事業のチャンスを掴むもので、具体的には工場・事業場等での災害対策や気候変動を考慮に入れた新たな商品・サービス開発等が挙げられます。このような緩和と適応、それぞれについて自社の成長と両立できるような施策を検討し実行に移さなければなりません。

出典:気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 2012年度版(文部科学省 気象庁 環境省)を加工して作成

ここで目の前に立ちはだかりやすいのはやはりコストの問題です。例えば、ある技術が従来型の技術より明らかにCO2の排出が少ないとわかっていても、その導入によりコストが大きく上昇する場合、選択は容易ではありません。こうしたことは、気候変動対策の必要性が言われ始めた30年以上前から、緩和策にも適応策にも共通する課題でした。

ただし、この数十年の間に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーや蓄電池の技術は発達し、以前に比べればコストが大幅に下がるなど、必ずしも、気候変動対策が大きな経済的負担を伴うものばかりではなくなりつつあります。むしろ上手く導入計画を組み立てれば、従来型の技術より長い目で見てコスト優位性を持ちうる技術も出てきています。気候変動への取り組みに対する「コスト増」「成長の阻害物」といった旧来型のネガティブな受け止めを脱し、経済性の適切な評価や経済性を向上させる工夫ができるかどうかが企業にとっても重要なカギを握っているといえます。

気候変動対策×社会課題解決でビジネスをデザインする

さらに、経済性向上の工夫とも関係しますが、気候変動対策を進めやすくするポイントとして、他の社会課題の解決策との親和性を上手くデザインすることが挙げられます。

例えば、人口減少や高齢化、公共交通の衰退、森林や農地の荒廃、インフラの劣化など、地域社会がもともと直面している課題の解決策と相乗効果を持たせやすいものから進めていけば、自ずと関係者にとってインセンティブが働き、少しでも対策が進めやすくなります。場合によっては、CO2削減を第一優先で考えるより、入り口として工場や事業所が抱えている課題、近隣住民が抱えている困りごとへの解決策から考え、そこにCO2削減も発揮できるような合わせ技を加えるといったアプローチの方が上手くいくかもしれません。

企業の中には森林を所有するなど森林資源を活用する業態の企業がありますが、森林管理の適正化はCO2吸収量の拡大だけでなく、森林の健全な維持による生物多様性の保全、治山の効果による土砂災害の防止、さらに地域林業の復活に伴う地元の雇用拡大にもつながる可能性があります。また、詳細な森林情報の活用によって、CO2吸収量に基づく新たな森林の経済価値の算定=クレジットの創出も可能になります。

自社の工場・事業所やそれを含むエリア単位で、地域の再エネと蓄電池を組み合わせたマイクログリッドを導入すれば、CO2削減の効果に加え、災害による停電時の電力確保(=レジリエンスの向上)や、工夫の仕方次第でエネルギーコストの削減といった相乗効果がもたらされます。将来の人口減少や災害の激甚化を想定すれば、従来型の大規模発電システムから再エネ地産地消を前提とするマイクログリッドのような分散型エネルギーシステムへの移行は、今後さらに必要性が増すと考えられます。

インフラの分野では、構造物の老朽化に対する適切な維持管理が喫緊の課題となっていますが、こうした構造物はセメントや鉄など建設資材の製造段階でのCO2排出が多いため、既存のインフラを少しでも長持ちさせる予防保全型の維持管理(軽微な損傷のうちに補修を行う)がCO2削減に寄与し、かつ経済性も発揮できる可能性があります。

このように、組み立て方次第では、気候変動対策以外の他の社会課題への解決を同時にもたらし、経済的メリットも期待できるポテンシャルがあります。企業は、社会課題解決との「かけ合わせ」でビジネスをデザインしていくことが重要です。

パシフィックコンサルタンツにできること

パシフィックコンサルタンツは、国や地方公共団体、そして企業・団体のカーボンニュートラルの実現に向けた緩和策、適応策の双方について、その立案や実行に関するさまざまな支援を長年続けています。国の政策立案支援を通じて蓄積してきた知見や学識者・研究者との人的ネットワーク、加えて、企業や自治体の現場での対策実装化支援を通じて獲得してきた現場感覚、それらを最大限に活用しています。

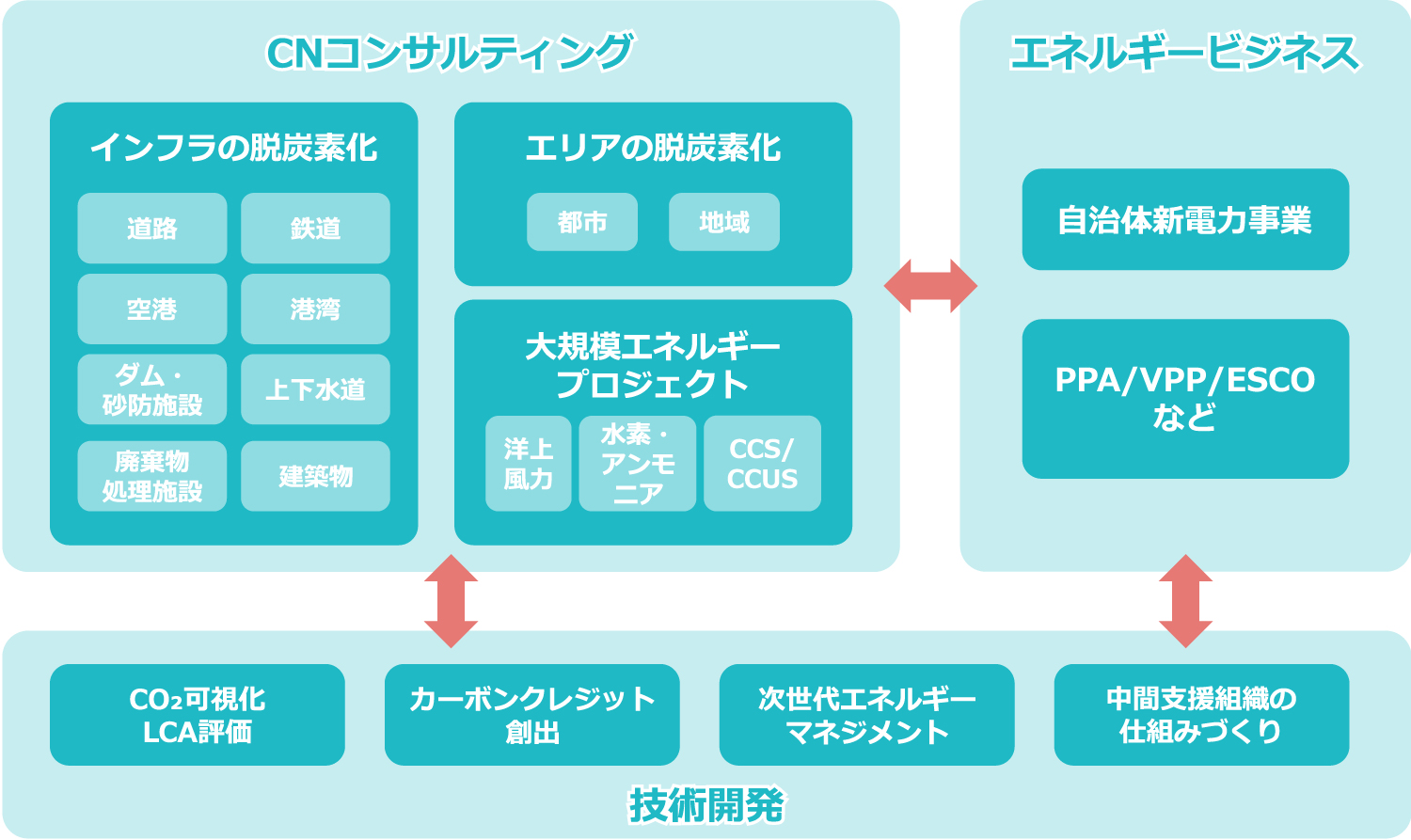

緩和策では、まず、コンサルティングを通じた社会全体の脱炭素化支援を目指し、(1)空港・港湾・ダム・砂防・鉄道・道路等の社会インフラの脱炭素化や、(2)国が推進する脱炭素先行地域など地域単位の脱炭素化支援、(3)洋上風力発電や水素・アンモニア・CCUS等の大規模エネルギープロジェクトの支援を行っています。関係省庁による脱炭素化方針・ガイドライン検討など国レベルの上流政策立案を支援しつつ、個々のインフラ管理会社や自治体・企業の脱炭素化技術の現場実装化も支援している点が当社の特徴です。また、エネルギービジネスの領域では、グループ会社のパシフィックパワーを主体として19社の自治体新電力会社を設立・運営し、得られた利益の地域還元や太陽光PPA、VPPなど新たな事業展開も進めています。

さらに、今後企業において需要が高まるカーボンクレジットの創出支援、土木構造物の計画・設計におけるCO2排出量の可視化、エネルギーマネジメントの技術開発にも取り組んでいます。

適応策では、河川・港湾等の施設整備において、将来の降雨量増加や海面上昇等を考慮に入れた整備計画や必要となる対策技術(ソフト・ハード両面)の検討を行っています。

例えば、港湾では、一体的な防災力強化のため海運、物流、製造などの港湾を利用する企業が共通目標の下で護岸等の施設改良を行う「協働防護」の視点が重要とされており、こうした国の考え方を押さえつつ、港湾管理者や個々の企業の検討を支援しています。また、水災害リスクという視点では、企業に対してBCP策定支援や図上演習の企画運営、洪水や津波、土砂災害による被害を最小限に抑えるハード面の対策検討支援に加え、アラート機能を備えた高性能の土砂災害情報サービスを独自に開発・提供し、迅速な自衛水防や避難に役立てるソフト面での支援を組み合わせて行っています。さらに、こうした個々の企業に対する支援にとどまらず、例えばTCFDが求めるリスク評価の1つである海面水位上昇、潮位偏差や高波の増加による港湾立地企業の浸水被害リスク定量評価のためのガイドライン策定を支援するなど、国の施策の推進にも協力しています。

このような企業の緩和策、適応策の支援において、前述のとおり、私たちは単に気候変動対策としての側面だけでなく、幅広い社会課題への解決策と重ね合わせ、環境・経済・社会の各側面の間でのトレードオフをなるべく最小化し、相乗効果をなるべく最大化するような社会全体のデザインへの貢献を目指しています。

気候変動対策という極めて範囲の広い対策の検討と実行の支援にあたって求められるのは特定の分野に特化したノウハウや技術だけでなく、広い視野で対策を構想し実効性のある計画を構築する総合力です。パシフィックコンサルタンツはこれからも、その特色である総合力を活かして、気候変動の緩和策・適応策の両面からさまざまな支援を進めていきます。