1993年にスタートした「道の駅」は2025年1月末時点の登録数が1,230駅となるなど、地方創生の拠点として期待が高まっています。しかし、物販などで人気を集めるところがある一方、利用者数の低迷に悩むところも少なくありません。これまで全国の多くの自治体で基本計画づくりや導入可能性調査などのコンサルティングを行うと同時に、管理運営を担う民間事業者に対する支援や、自らも事業者となって運営に携わるなど道の駅に深く関わってきたパシフィックコンサルタンツのプロジェクトイノベーション事業本部インフラビジネス統括部の宮森一郎と東北社会イノベーション事業部プロジェクト推進室の桂田昌治に、道の駅の現状とこれからの方向性について聞きました。

INDEX

- 道の駅とは何か

- 道の駅の役割の変遷

- 震災で注目された道の駅の防災機能

- 道の駅運営の現状と課題

- 期待は大きいが課題も浮き彫りになっている

- 官民連携の強化による道の駅運営

- 道の駅運営の事業方式

- 道の駅の課題解決に向けたパシフィックコンサルタンツの取り組み

- 何のための道の駅か、目的を明確に

道の駅とは何か

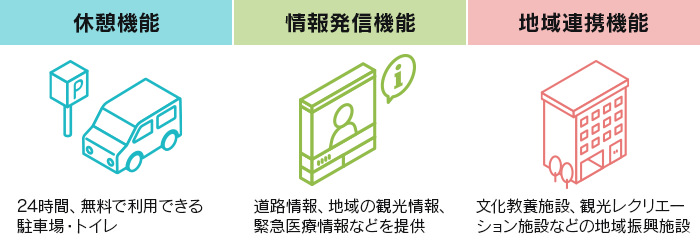

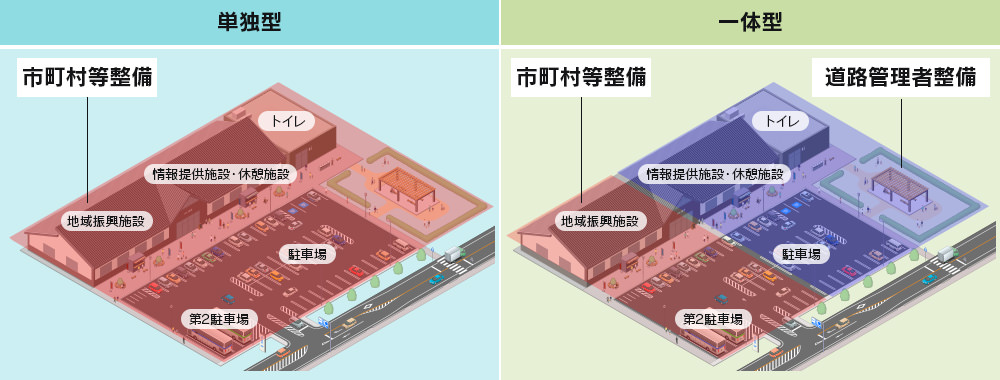

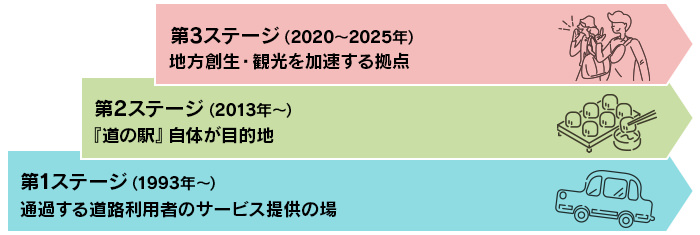

道の駅は「道路にも鉄道のような駅を設け、道路利用者のための休憩施設にして事故防止に役立てる」という趣旨で1993年から設置が始まりました。「24時間無料で利用できる駐車場、トイレとドライバーの休憩や道路情報収集スペース」という「休憩機能」をベースに、地域の観光情報などの「情報発信機能」、さらに地域振興施設などの「地域連携機能」を備えたもので、市町村(またはそれに変わる公的な団体)と道路管理者(国や都道府県)と共同で整備する施設です。2025年1月31日時点で、全国の市町村の約半数に当たる827市町村に1,230駅が設置されています。国道沿いなど交通量の多い幹線道路沿いに、道路管理者と共同で整備される『一体型』の施設が678駅(55%) 、それ以外の『単独型』の施設が552駅(45%)と、『一体型』施設の割合が多くなっています。

出典:「道の駅案内」(国土交通省)

道の駅の役割の変遷

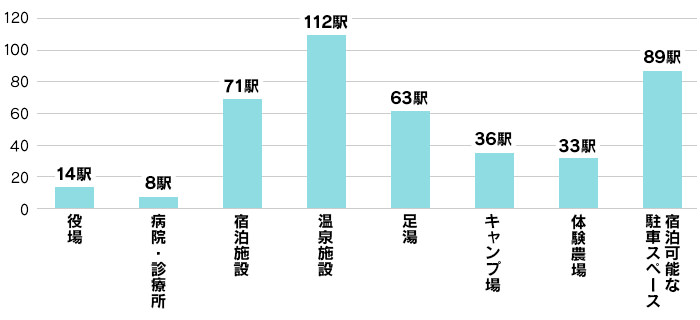

道路利用者に対する休憩機能の提供を目的としてスタートした道の駅ですが、次第に地域の特産品の販売で人気を呼ぶなど、自治体や地域の方々、運営事業者らによるさまざまな取り組みにより、道の駅そのものが観光客・旅行客の目的地として選ばれるようなケースも増えていきました。温泉施設や宿泊施設を設ける施設もあるなど、バリエーションが豊富なことも旅行者にとっての魅力のひとつとなっています。

震災で注目された道の駅の防災機能

2004年の新潟県中越地震や2011年の東日本大震災を経験する中、道の駅の地域防災拠点としての機能が注目され、地域防災計画のなかに位置づけられるところも出てきました。2021年には国土交通省が全国の道の駅の中から、一定の要件を満たす36道県の39カ所を「防災道の駅」に指定しています。2024年元旦に発生した能登半島地震でも、発災直後の避難場所としての機能のほか、復旧段階におけるTEC-FORCE(テックフォース:国土交通省緊急災害対策派遣隊)や自衛隊、救急隊、インフラ整備車両などの集結活動拠点として活躍しています。

道の駅運営の現状と課題

道路利用者の休憩施設として始まった道の駅は、その後、道の駅自体が観光の目的地や地域の拠点となるものに発展し、現在では道の駅の横連携や、まちと道の駅の一体的な取り組みによって道の駅の賑わいを地域全体に波及させていく拠点として位置づけられています。

期待は大きいが課題も浮き彫りになっている

・赤字経営に苦しむ道の駅も多い

しかし、地方創生に果たす道の駅のポテンシャルに大きな期待が集まる一方、さまざまな課題も見えてきています。その一つは収益性の確保です。年間10億円以上を売り上げ、全国から注目される人気の道の駅がある一方で、年間2億円未満の道の駅では売り上げから管理運営費用を賄えず、赤字運営となっている事例もかなり多いのが実情です。道の駅の設置目的は自治体によりさまざまであり、一概に赤字運営そのものが問題とは言えませんが、自治体が指定管理料などさまざまな形で財政負担することになるため、議会などで問題視されているケースもあります。

・地域との連携不足、道の駅という装置を活かしきれていない

また、道の駅は来訪者で賑わい、黒字経営となっているものの、本来意図していた道の駅から地域内の観光スポットへの来訪者が増加しておらず、道の駅への商品提供事業者、飲食店などの道の駅への出店事業者だけが経済的恩恵を受け、地域のその他の企業にはメリットが生まれていないといった地域との連携不足も明らかになっています。

・インバウンド対応にも遅れ

また、道の駅ではインバウンドの受け入れ促進が目指されています。そのためには多言語対応やキャッシュレス決済の導入が欠かせませんが、まだ具体化できていないところが少なくありません。多言語対応は災害発生時の対応でも重要な要素であり、整備が急がれています。

・BCP策定はまだ3%にとどまる

第2ステージ以降、防災拠点としての機能が求められていますが、災害発生時にはまず従業員と来場客を守り、その上で防災拠点としての役割を果たしていかなければなりません。それぞれの道の駅の実情に即したBCP計画が定められ、教育や訓練を通して従業員に周知されていることが必要です。しかし、現在、約500の道の駅が地域防災計画の中に位置づけられていながらBCP計画の策定が済んでいるのは15駅で3%にとどまっています。(出典:「『道の駅』第3ステージの取組状況」(国土交通省))

官民連携の強化による道の駅運営

道の駅を取り巻く環境は、総人口減少や高齢化、自動車交通そのものの減少など、常に変わり続けています。そうした中、1993年の制度スタート当時から30年以上経過し、施設を更新・リニューアルするタイミングが訪れています。道の駅のリニューアルや新設にあたっては、これまでの課題を踏まえ、その地域の発展のためにどのような役割を果たすのか、設置目的や戦略の慎重な検討が重要となります。どのような道の駅として運営し、地方創生に貢献しながら持続的な経営を進めていくのか、計画段階から運営を見越した検討が必要であり、そのためには民間の事業構想力や運営力を活用する官民連携の取り組みは有効なアプローチとなると考えます。

しかし従来、道の駅の管理運営者は市町村による直営が15.7%、第3セクターが31.1%、財団法人等が8.9%で合計55.7%を占め、指定管理者等の民間は44.3%にとどまるなど、民間活力の導入は道半ばの状況です。(出典:「道の駅について」2013年9月。内訳は調査当時の道の駅1,004箇所が対象(国土交通省))

道の駅運営の事業方式

民間活力の導入という視点では、運営を委ねる指定管理者制度に加えて、整備を含めて委ねるPFIやDBOなどの活用の検討が必要です。事業方式そのものに優劣があるわけではありません。民間事業者の力を、どの範囲で活用するのか、運営だけなのか、施設の設計からなのか、あるいは資金調達そのものも任せるのか。道の駅の設置目的との関係でそれに合った事業方式を選択することが必要です。

| 主な制度 | 概要 |

|---|---|

|

指定管理者制度 |

施設の管理運営を包括的に民間事業者、NPO等の団体に委ねる。管理運営において専門性の発揮、ノウハウ導入が期待される。一方、指定管理期間は5年程度のことが多く、運営事業者による積極的な投資的活動が行われにくい。また、新設時においては、通常、施設の設計・工事発注後に指定管理者を公募選定するため、施設整備に運営の細かなニーズを反映することが困難である。 |

|

PFI |

PFI法に基づき、公共施設等の設計・建設・運営について、民間の資金・ノウハウを活用し、一体的に民間事業者に実施させる方式。民間事業者による資金調達(プロジェクトファイナンス)により、金融機関の監視機能が働く他、財政負担の平準化が期待できる。 |

|

DBO |

設計(Design)、建設(Build)、運営(Operate)を一括して民間事業者に委ねる方式。PFIと異なり、請負契約と委託契約等の組み合わせにより実施するもので、公共が資金調達を行う。PFIと同様に、一括発注・長期契約のメリットを踏まえた設計・建設・運営に民間ノウハウの活用が期待できる。 |

|

EOI |

運営事業者を施設整備段階よりも前に公募・選定し、運営事業者の意向等を踏まえ施設を設計・施工する方式であり、運営事業者の意向を整備面に最大限反映しつつ、準備等を進めることができる。 |

道の駅の課題解決に向けたパシフィックコンサルタンツの取り組み

パシフィックコンサルタンツでは、全国各地において、一方では自治体側の計画立案から事業手法をはじめとする実現化方策決定などの支援、他方では道の駅の管理運営に参画する民間事業者のサポートや管理運営業務そのものの推進など、さまざまな形で支援を行っています。

道の駅事業者としてのアプローチ

例えば人口約7,000人の千葉県睦沢町にある「道の駅むつざわつどいの郷」は、私たちが代表企業となって県内企業2社とSPCを組成し、PFI事業として運営しています。 外出や人と出会う機会が健康増進に寄与するという研究結果を踏まえた先進予防型のまちづくりの中核拠点と位置づけ、温浴施設や広場などを備えた「健康支援型」道の駅として運営しており、主観的健康感の改善に効果があることが千葉大学予防医学センターとの共同研究から明らかになっています。

またこの道の駅では「移住・定住の促進による地域活性化」を目標の一つとして掲げており、その一環として道の駅内の集会室を会場にした見守り型の自習教室を企画・運営して、地域にない公益性の高いサービスを展開しました。また、地元の子どもと東京の子どもが交流しながら行う自然体験学習の場を提供し、自然豊かな地域の魅力をアピールし、移住・定住のきっかけづくりを進めています。

人口約6,500人の滋賀県甲良町では、指定管理者として「道の駅せせらぎの里こうら」を運営しています。 コンセプトとして『みんなで作ろう、道の駅こうら』『犬と旅する道の駅こうら』を掲げ、直売所等での地元農産物の販売やオリジナル商品の開発・販売や地域住民と共同で行う什器づくりワークショップ、犬を通じた道の駅来訪者同士の交流など、「道の駅=サービス提供者、来訪者=サービスの受け手」という関係性に限定されない、道の駅を起点にした交流人口・関係人口創出の取り組みを行っています。

また、「道の駅こうら」では、地域の事業者との加工食品の共同開発、回遊旅行商品の共同開発・販売、地域観光プロモーション活動の展開など、道の駅に限定されない地域全体の振興につながる取り組みを行っています。

自治体の計画策定を支援するアプローチ

パシフィックコンサルタンツでは、北海道から沖縄まで、全国津々浦々の自治体における道の駅整備に関わる構想・計画・事業手法の検討から事業者の選定のほか、施設の設計まで、さまざまな形で道の駅の整備に関与しています。

一例として、ユネスコの世界ジオパークの認定を目指すある地域の道の駅整備事業では、道の駅自体がしっかりと稼ぐことができる魅力や経営力を備えることを土台とし、さらに地域にその効果が波及するよう海外からの観光客誘致も視野に、外国語対応や外国人観光客の喜ぶツアーの企画なども進めています。また、キャンピングカーを数日間レンタルし、エリアの中を自由に回り好きなところで時間を過ごしてもらえるといった企画も検討しています。パシフィックコンサルタンツでは、道の駅事業者としてのアプローチにより得られた知見を活かしながら、計画段階から発注者側でさまざまな支援を行い、令和3年度からの関わりで、現在5年目となります。完成まであと2年の予定です。

何のための道の駅か、目的を明確に

道の駅の計画・整備・管理運営についてパシフィックコンサルタンツは、自治体側に伴走し、計画段階から事業手法や実現化方策を決定し、事業者選定支援や開業までを支援する部署と、民間事業者側で道の駅の設計、施工、管理運営を手掛けてみたいという民間企業を支援する部署、事業者の一員としてプロジェクト全体のマネジメントや設計、管理運営に参画する部署があります。道の駅の官民連携に関して、公側と、民側両方の立場や実情を知ることから、管理運営段階で起こりがちな問題をあらかじめ自治体側の計画づくりに反映させたり、自治体の抱く懸念点などを管理運営方針の検討に反映させること、官民連携事業の手法の選択やスキームの構築に効果的なサポートを行うこと、道の駅の設置目的である公益性に配慮しながら効率的・効果的な管理運営をすることができます。

私たちはこれからも地方創生の起爆剤として期待される道の駅の計画・整備・管理運営のために力を尽くしていきます。