誰もが手軽に利用できる公共交通として欠かせない路線バス。しかし、利用者の減少や運転者不足による減便や廃止を余儀なくされる路線が増え、安定的な継続が大きなテーマになっています。そこで期待を集めているのが自動運転バスです。各地で実証実験、実証走行が進んでいますが、一方で課題も見えてきています。早くから自動走行システムの開発や自動運転バスの導入支援に取り組み、多くの実績を挙げているDX事業推進部 モビリティDX室の光安 皓、古森 開、交通政策部 都市マネジメント室の渡邉 健の3人に自動運転バス導入の現状や取り組みの手順、注意が必要なポイントなどを聞きました。

INDEX

- 路線バス事業の課題―深刻化する乗客不足と運転者不足

- 自動運転バスの実現に向けた課題①―インフラや環境整備

- 自動運転バスの実現に向けた課題②―社会的受容性の向上

- 自動運転バスの実現に向けたステップ

- パシフィックコンサルタンツの取り組み

路線バス事業の課題―深刻化する乗客不足と運転者不足

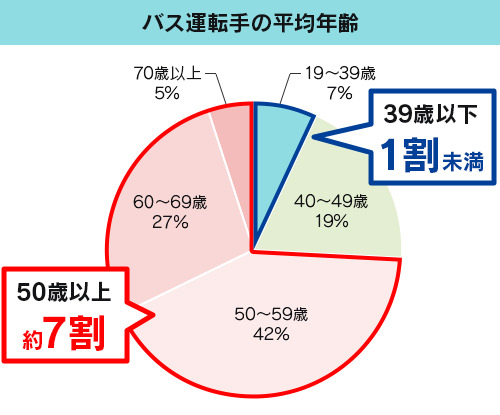

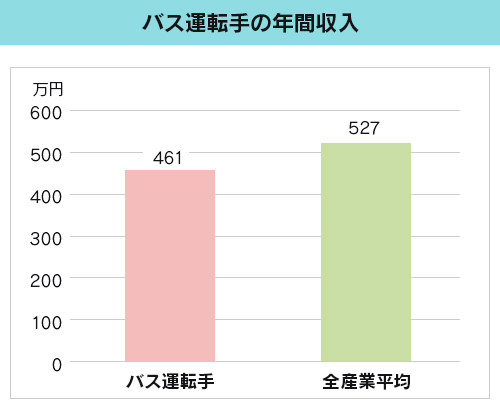

2024年度からはじまった労働基準法改正による時間外労働の上限規制の影響もあり、バス運転者の不足は深刻の度を増しています。しかもバス運転者の平均年齢は53.0歳と全産業平均の43.4歳を10歳近く上回っており、間もなく大量退職の時期が訪れます。また、年間収入額が全産業平均の527万円に比べ461万円と低く、新たな人員の確保も難しい状況があります。高齢者の移動手段の確保など、地域の公共交通の重要な役割を果たしている路線バスをいかに維持していくかは大きなテーマです。

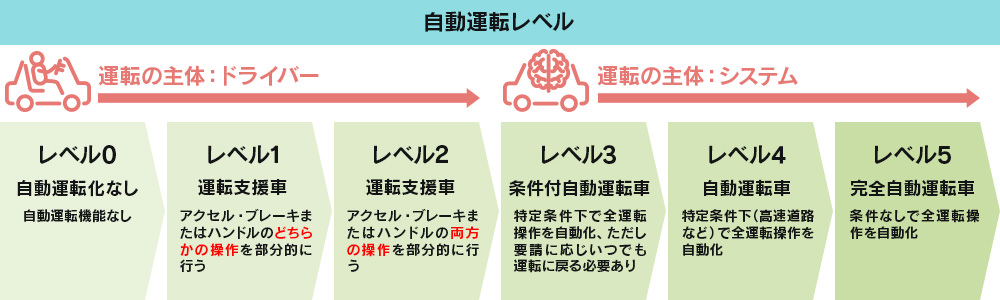

そこで期待されているのが自動運転バスの導入です。国も2025年度を目途に自動運転移動サービス50カ所の実現、2027年度には100カ所で本格的に普及、という目標を掲げています。技術面でもすでにレベル2までは実装されるようになっており、一部では、走行区間を限定しながらレベル4の自動運転を実施しています。しかし、自動運転バスの本格的な普及には課題も残されています。

自動運転レベルの定義

自動運転にはレベルが存在し、人間による運転はレベル0、条件が何も無い中での完全自動運転がレベル5です。今日本で多く行われている実証実験のほとんどがレベル2であり、まずは特定条件下(特定のルート等)で全運転操作が自動となるレベル4が目指されています。

自動運転バスの実現に向けた課題①―インフラや環境整備

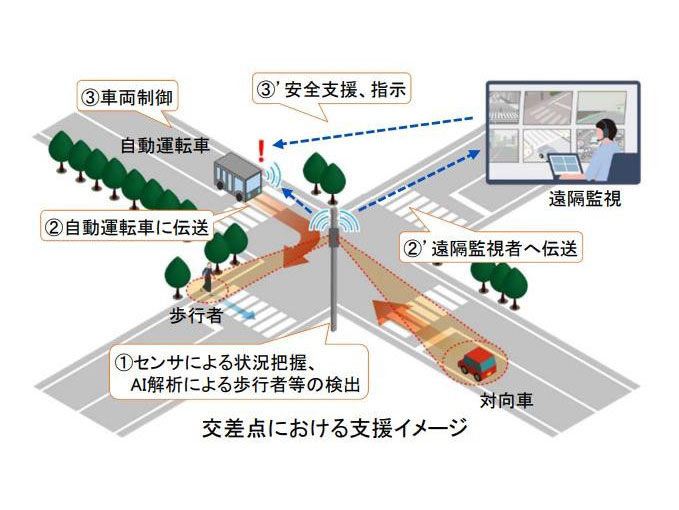

自動運転サービス導入に向けた課題の1つは、必要な準備が多岐にわたることです。車両に関する技術のみが注目されがちですが、同時にインフラや法整備などの環境整備を進めることも、安全かつ円滑な自動運転バスの走行には非常に重要です。自動運転バスが走行する道路側の整備として、例えば車から死角になるようなところでは現在はカーブミラーが設置されていますが、自動運転車がカーブミラーから情報を得るのは難しいことから、死角になっている場所の情報をデジタル化して伝えることが出来れば、自動運転車の安全性はさらに高まります。また、専用レーンの確保や路上駐停車の管理や適正化、さまざまな通信システムの整備なども重要です。自動運行は車に閉じた技術ではなく、道路など外部環境の整備と一体で進めることが必要であり、これらの「路車協調」や「走行しやすい道路環境」をいかに実現するのか、また、そのコストを誰が負担するのかということも重要な検討事項です。

自動運転バスの実現に向けた課題②―社会的受容性の向上

また、社会的な合意形成も重要です。自動運転化が交通事故の削減つながるというデータは、すでに自動運転タクシーなどを実用化しているアメリカなどで示されています。それでも自動運転車が事故を起こすと大きなニュースになり「やはり危ない」という世論が広がり、自動運転車の販売中止や自動運転サービスの中断などが起きています。「安心で便利な乗り物であり、ぜひ利用したい」という住民の納得や期待のないところで自動運転バスを導入しても利用につながりません。万一の事故発生に備えた法整備や保険、補償制度の確立も必要であり、こうした「社会的受容性」の向上も自動運転バス導入の大きな課題です。

さらに、自動運転バス事業に取り組む事業者にとっても、十分な採算性があるかどうかは大きな関心事です。「運賃が高い」と敬遠されて必要な乗客数が確保できなかったり、必要な補助金が、通常のバスよりもさらに高くなるような状況では、事業としての将来性が見えません。安定した数の乗客確保の工夫や、バスの運行と合わせて各種のデータを取得しそれを新たなビジネスにつなげるなど、バス事業者にとって魅力のある事業にしていくことも必要です。ほかにも、自動運転では運転者の役割が変わり、例えば乗客とのコミュニケーションの機会が増えることが考えられます。こうした新たな業務が従来の運転者に受け入れられるものであることも重要です。これも「社会的受容性」に関わるものであり、その醸成は自動運転バスの導入にとって欠かせない取り組みです。

自動運転バスの実現に向けたステップ

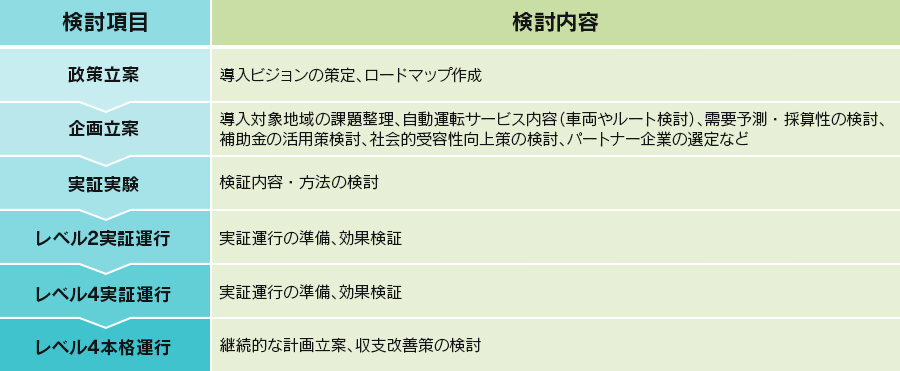

自動運転バスの導入は多岐にわたる準備が必要です。そのためには、既存バス路線を維持するための運転者不足への対処というだけではなく、地域の公共交通網をいかに維持し発展させていくのか、地域活性化の大きなビジョンも踏まえて、どのような公共交通計画を立てるのかというアプローチが欠かせません。そのなかで自動運転バスをどう位置づけ、何を目的にどの路線に導入するのか、そしてどう広げていくのかという基本政策の立案が必要になります。それがなければ住民の支持も、関連する部局間の協力体制もできません。その上で、補助金の活用なども含めて予算措置を講じ、関連企業やバス会社と協議しながら具体的な導入企画に落とし込んでいくことになります。

走行させる路線が具体化したら、実証実験でさまざまなデータを取り、レベル2での実証運行、レベル4での実証運行へとつなげていきます。現在、レベル4の実装に向けては、道路運送車両法及び道路交通法上の許可を取得することが必要です。公道での実証段階から、これらの許認可を見据えて、必要な対応を国や警察と協議しながら一つひとつクリアしていくことも必要です。

自治体の中には、自動運転がまだ開発途上のものであることから、もう少し様子を見て、技術的に成熟してから導入を検討しようと考えているところもあります。しかし、実際に運転者不足が顕在化してから導入の検討を始めるのでは間に合いません。導入検討に始まり実証実験を経て実証運行、さらに営業運転に進むためには、予算確保も含めて少なくとも3年から5年の期間が必要だと考えられます。運転者不足は必ず訪れるものであり、早期に対策に着手することが必要です。

パシフィックコンサルタンツの取り組み

パシフィックコンサルタンツでは地域における公共交通の課題解決に自動走行システムの整備は欠かせないと考え、2015年度から、内閣府をはじめとして、国土交通省や自治体、高速道路会社、民間企業のさまざまな自動運転導入の政策立案から企画立案の検討、実証実験や実証運行の支援を行ってきました。

例えば2019年11月から現在まで柏の葉キャンパス駅から東京大学柏キャンパス間でのレベル2自動運転シャトルバスが営業運行していますが、パシフィックコンサルタンツは柏ITS推進協議会の一員としてこの実装から営業運行までの取り組みを支援しています。

仙台市では官民連携により社会的課題解決に向けた先端的サービスの実装を目指す「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会」に参画し、2023年度から青葉山エリアの回遊性向上を目指す「青葉山グリーン回遊プロジェクト」を企画・主導してきました。いずれも、レベル4の自動運転バスの実装に向けて、関係者を巻き込みながら課題解決に向けて取り組んでいます。

自動運転バスの導入検討は、直接的にはバス運転者不足という課題の解決を目指したものですが、本来の目的は地域における公共交通を将来にわたって安定させ、地域住民の快適で安全な移動を確保することにあります。自動運転バスをそのメニューの1つとしながら、新たなモビリティ社会の姿を提案し、実現のためのさまざまな支援を行うことこそ私たちコンサルタントが果たすべき使命だと考えています。

自動運転に関するパシフィックコンサルタンツのこれまでの主な業務

パシフィックコンサルタンツはこれまで、中央省庁から自治体、民間企業と幅広いお客様と一緒にさまざまな取り組みを行ってきました。引き続き自動運転の社会実装に向けて、力を尽くしていきます。

| 発注元 | 業務内容 |

|---|---|

| 内閣府/NEDO | SIP(自動走行システム:第1期、第2期) |

| 国土交通省 (道路局、国総研、各地整他) |

中山間地域における自動運転実証 ・サービスに関する検証項目の検討、車両調達、リスクアセスメント、実証運営ほか ・国内、海外動向調査、政策立案支援 ・自動運転のための路車協調システムの実証実験支援 |

| 国土交通省 (都市局、物流・自動車局) |

郊外住宅団地、基幹的なバスへの自動運転技術導入に向けた政策立案支援、実証評価支援 ・自動運転車の安全確保に向けたリスクシナリオ調査 |

| 自治体 | 自動運転サービスの導入検討 ・ルート・ダイヤ、停留所の選定 ・事業推進体制の構築支援 ・実証実験計画(車両選定、運行内容)の立案 ・実装支援(ロードマップ検討、補助申請検討) ・自動運転サービスガイドライン策定 |

| 高速道路会社 | 自動運転車による交通影響調査ほか |

| 民間 | 実証実験計画書作成、リスクアセスメント、各種許可申請ほか |