建設現場における生産性向上を図るBIM/CIMの推進で、現在大きな課題となっているのがBIM/CIMを作成する手間の大きさです。とくに構造物モデルの作成をいかに効率化できるかは今後の生産性向上を大きく左右します。そこで今注目を集めているのがパラメトリックモデルです。土木の世界でも実用の段階に入っています。パシフィックコンサルタンツでパラメトリックモデルの開発・推進に取り組む国土基盤事業部 砂防部の飛岡啓之、砂防部 兼 先端技術センターの菊池将人、同本部港湾部の山口達治、港湾部 兼 先端技術センターの田中美帆の4人に現状とこれからの展開について話を聞きました。

INDEX

- パラメトリック設計とは何か

- パラメトリックモデルを使った設計のメリット

- パシフィックコンサルタンツの取り組み

- ダッソー・システムズと業務提携

- 3次元上でのシミュレーションも可能に

- パラメトリックモデルでBIM/CIMの普及に貢献する

パラメトリック設計とは何か

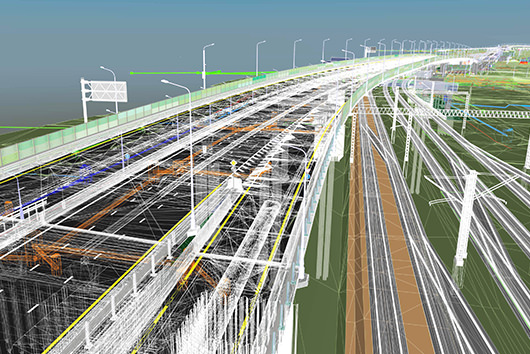

BIM/CIMの構造物モデルとは、地形や構造物の形状を3次元で表現した3次元モデルに部材名や寸法、数量などの属性情報を加えたものです。現在は構造物モデルを作成する場合、2次元図面から作成することがほとんどです。しかしこれには大きな労力を必要とし、修正が必要になった場合は、いったん2次元図面に戻って修正することが必要になるため、作業負担が大きくミスも生じやすいという問題があります。実際、現場からは「BIM/CIMの作成に手間(時間、費用、人)がかかる」、「2次元図面とBIM/CIMの両方を作成する必要がある」といった指摘が行われています。(出典:「BIM/CIMの進め方について」第12回 BIM/CIM推進委員会 資料1 2024年7月26日(国土交通省))

そこで注目されているのがパラメトリックモデルです。あらかじめ用意された構造物のテンプレートに、対応する数値などのパラメータを入力するだけで簡単に構造物モデルが作成できるというものです。従来は自動車や航空機、建築の意匠デザインなどの世界で使われてきましたが、土木構造物の世界でも活用の動きが進んでいます。2次元図面を介さない設計手法であり、構造物モデルの作成を大幅に省力化することができます。

パラメトリックモデルの考え方を簡単な例で示せば、例えば立方体の高さを変更したい場合、従来は2次元で正面図と側面図をそれぞれ修正した後、それを3次元モデル化する必要がありました。しかしパラメトリックモデルであれば、高さをXと置きそこに指定の数値を入力すれば、そのまま修正後の立方体が生成されます。また、パラメータ間の関係式を組むことで、入力値の変更に伴う形状の連動変更が可能となります。例えば勾配×高さが奥行き方向の長さだとすれば、高さ5mで勾配が1:0.2のとき、奥行きは1mですが、高さが7mになれば自動的に奥行きが1.4mに変わります。

パラメトリックモデルであれば、設計したい構造物のテンプレートに数値を入力するだけで自動的に構造物モデルが立ち上がり、一部の数値を変えた場合も連動して3次元モデル全体が変わります。

ただし、私たちの取り組みでは、単に数値を入力して形状を操作するだけではなく、地形や設計条件を踏まえた設計ルールをテンプレートに組み込むことによって、構造物の合理的な配置や設計検討も支援できるようにしています。つまり、パラメトリックモデルは形状モデリングの自動化手法にとどまらず、設計そのものを高度化・効率化するツールとして活用しようとしています。

パラメトリックモデルを使った設計のメリット

パラメトリックモデルは「図面を描く」設計から「数値や設計条件を入力する」設計へと転換するものであり、事前に組み込まれた設計ルールに基づいて、3次元モデルの作成や数量の計算も瞬時にできるなど、設計にかかる労力を大幅に削減することができます。これによって、従来以上に多くのプランを比較検討できるようになり、最適な配置を提案することが可能になっています。もちろん、パラメトリックモデルは3次元的に形状が表現されているため、設計結果がとても分かりやすいです。また、設計と同じタイミングで関係者との合意形成を図れることが期待できることから災害復旧などの緊急性を擁する設計業務も迅速に進めることができると考えています。

また、従来、作成した構造物モデルはその場所だけの"一品もの"であり、他の現場に応用することはできませんでした。しかしパラメトリックモデルでは、設計に必要な諸元がテンプレート化されているので、現場が異なっても、その場所の地形情報とテンプレートに沿った数値の入力で構造物モデルが自動生成できます。

パシフィックコンサルタンツの取り組み

パシフィックコンサルタンツではこのパラメトリックモデルを、実際の土木構造物の設計で使えるよう開発に取り組んできました。すでに砂防分野と港湾分野で大きな成果をあげています。

砂防堰堤の設計では施設位置、堤高、水通し形状、天端幅・上下流法勾配など、施設の形状に関わる諸元をパラメータとして設定し、ここに数値を入力することで3次元モデルが生成できるようにしました。砂防堰堤のコンクリート量も自動的に計算できます。また、地形を含めた計算処理も高速でできるので、砂防堰堤が止める土砂量も同時に自動計算も可能です。もし止められる土砂量が少なければ、パラメータの数値を変更して堤高を変えたり、施設位置を変えるという検討も容易にできます。実際、砂防堰堤の概略設計・予備設計でパラメトリックモデルを使い大きな成果を上げています。

また、砂防分野だけでなく港湾関係施設のパラメトリックモデルについても実用化への取り組みを進めています。具体的には、重力式防波堤の基本設計について、地形や設計条件を入力すれば、安定計算を行いながら適切な堤体の形状を3次元で描画するパラメトリックモデルの開発を行いました。現在は設計業務での実装に向け、開発したモデルの汎用性を高める追求を行っています。

ダッソー・システムズと業務提携

パシフィックコンサルタンツのパラメトリックモデルの開発は、フランスのダッソー・システムズが提供している3次元ソフトウェア「3DEXPERIENCE CATIA(以下、CATIA)」を使ったものです。

CATIAは多くの3DCADソフトウェアの中でも高機能であることで知られています。特に地形と構造物を一体的に取り扱うことができるという特徴があり、私たちが求めるものに応える力があると考えました。日本の土木構造物の設計には使われていなかったのですが、パシフィックコンサルタンツは2019年秋に業務提携契約を交わし、それ以来、土木構造物のパラメトリックモデルの実現に共同で取り組んでいます。

3次元上でのシミュレーションも可能に

さらに設計だけでなくシミュレーションについても、パラメトリックモデルに連動させて行う技術開発を進めています。従来も3次元でシミュレーションができる汎用ソフトはありましたが、シミュレーション用のモデルを別に用意し、それを解析ソフトにかけるという手間をかけなければなりませんでした。設計に連動させてシミュレーションができれば、より効果的な施設の検討が可能になります。例えば、シミュレーションで氾濫する箇所があることが判明すれば、設計に戻って入力数値を変更して施設形状を変え、さらにそれについてのシミュレーションを重ねて有効性を検証する、ということができます。

パシフィックコンサルタンツでは、シミュレーションについては同じくダッソー・システムズ社の流体解析ソフトウェア「XFlow」の活用を検討しています。「XFlow」はもともと自動車や航空宇宙における流体工学の分野で使われてきたもので土木分野の実績はありませんが、CATIAで作成したBIM/CIMモデルと連動させてシミュレーションが可能か検証を行いました。

まだ、研究開発段階ですが、同じ3次元モデル上で設計とシミュレーションによる解析を繰り返すことができるようになれば、パラメトリックモデルの可能性をさらに高めるものになっていくことは間違いありません。現在の土木設計のトレンドである、仕様規定から性能規定への転換に対応するという意味でも、設計とシミュレーションを一体としたパラメトリックモデルは今後ますます必要とされてきます。

パラメトリックモデルでBIM/CIMの普及に貢献する

パラメトリックモデルによる設計の半自動化はCATIAの活用によって現場実装の段階へと入りました。(※パラメトリックモデルそのものはCATIA以外のソフトでも無関係にすでに実用化されている技術です。)

パシフィックコンサルタンツでは、今後は土木設計の分野ごとに、設計検討に必要な機能に対応したモデルの開発・展開を行っていきます。また、建設コンサルタント業界へのパラメトリックモデルのさらなる普及も進めていき、業界全体の生産性向上に貢献していきたいと思います。