たびたび氾濫を起こし“あばれ川”の異名を持つ宮城県北部の一級河川迫(はさま)川。1971年には合わせて10ダム1遊水池を設ける総合的な治水計画が立案され、その中心となったのが自然湖沼を利用した長沼ダムだ。しかし周囲は低湿地で軟弱地盤が連続する。これほどの軟弱地盤にダムが築かれた例はなかった。40年に及ぶこの難工事の計画から完成までを支援した国土基盤事業本部 流域構造部 再生可能エネルギー推進・開発室 室長の小森谷哲夫、同部 ダム・砂防室の平塚毅彦、同本部 地盤技術部 舩山淳、東北国土基盤事業部 岡谷研の4人が取り組みを振り返った。

INDEX

- 自然の湖沼をダム化して洪水を防御

- 軟弱地盤にダムを築く日本初の試み

- 多機能の水門をいかに設計するか

- 沈下しては盛り、盛っては沈下する

- 運用開始直後の豪雨で効果を実証

- 農業用水の安定確保や市民のレクリエーションの場としても

- 基準をつくりながら進めたプロジェクト

自然の湖沼をダム化して洪水を防御

栗駒山群を水源とする迫川は急峻な山を流れ下る多くの河川が勾配の緩い下流で合流するものであることから治水の難しい河川として知られていた。戦後間もなく、1947年のカスリーン台風や翌48年のアイオン台風、さらに1950年夏の豪雨と、連続して深刻な洪水被害を引き起こしたことから、上流部で花山ダムと栗駒ダムの建設が行われたが、その後も下流域では洪水被害が続いた。そのため1971年に「迫川総合開発事業」が策定され、既設のダムを含む合計10ダムと南谷地遊水池による総合的な治水計画が実施に移されることになった。その核となったのが長沼ダムだ。

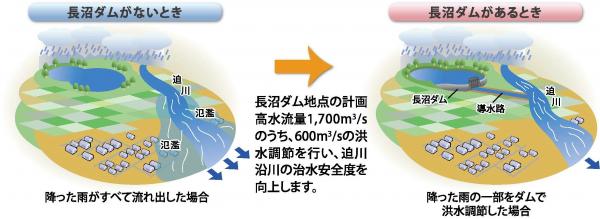

ダムと言っても長沼ダムは通常その名前からイメージするものとは大きく異なる。ダムは一般的には上流から流入した水を堰き止めて貯水し、下流へ流す水量を調節するものだが、長沼ダムは迫川からの洪水を幅580mの越流堤で導水、延長約2.7kmの導水路で長沼に貯め、迫川下流の洪水を防御しようとするものだ。下流の水位が下がれば長沼に貯めた水を、導水路を逆に流して川に戻す。自然の湖沼をダム化して川の水位を調節するバッファとして活用しようというものだ。

出典:宮城県 資料より

そのため長沼ダムは全体の構成も設備も複雑になった。迫川に設ける越流堤、そこからの長い導水路、長沼の水の出入り口となる水門、有効貯水容量約3,000万㎥を確保するための高さ15.3m、延長1,050mの主ダム、さらに川に戻すための機械設備や水門が必要になる。周囲の水田の水源としての役割をいかに継続して果たすのかという課題もあった。それだけではない。現地は沼が点在するような湿地で軟弱地盤が続く。そもそもそこにダムを築くことができるのか、ダム建設の長い歴史の中にも前例はなかった。

軟弱地盤にダムを築く日本初の試み

困難が予想された長沼ダム建設事業を受託したのがパシフィックコンサルタンツだった。「私は1983年の入社ですが、すでにこの事業は始まっていました」と平塚は振り返る。平塚は入社後のほぼ40年間、さまざまな形でこの事業に携わった。パシフィックコンサルタンツで最も長沼ダムを知る一人だ。

「昔の議事録などを見ると、早いものでは1967年くらいにパシフィックコンサルタンツの名前があり、構想の段階から参画していたことがわかります。いよいよ1971年に計画が決まると、その年から実施計画調査を始めています。その後は、ダム本体だけでなく水門、導水路、砂原水門、排水機場、鞍部ダム、副堤などについても調査や設計、施工計画、現場管理などの業務を進め、その数はこれまでに300業務以上になります」

最大の難関はやはり軟弱地盤をいかに克服するかにあった。地質と地盤の専門技術者としてプロジェクトに加わったのが舩山だ。

「一般的なダムの基礎は岩盤ですが、長沼ダムは自然湖沼の湖岸に築堤するもので基礎地盤は非常に軟弱です。それが深いところでは最大30mにも達していました。堤体はコンクリート構造物ではなく、土質材料で構築するアースフィルダムですが、計画では高さこそ15.3mと低いものの堤頂の長さは1,050mにも及びます。軟弱地盤の上に本当にこれだけのダムが築けるのか、課題が山積みでした」

ボーリングは100本以上に及んだ。軟弱地盤の性質を詳細に把握するため、細かいピッチでサンプルを取得する必要があった。採取した土の物性(粒度等)や強度に関する試験を行いながら、地盤を読み、築堤による沈下や変形を予測していく。その一方でパシフィックコンサルタンツは、当時の建設省河川局河川開発課、土木研究所、ダム技術センターなどの専門家で組織されたアースダム委員会の事務局を担った。委員会は1983年度から約5年間にわたってさまざまな技術的な検討を重ねたが、まだ入社2年目だった平塚も委員会の裏方として沈下計算や円弧滑り計算などの基礎資料の作成にあたり、委員会の最終年には討議結果を基に「長沼ダム設計指針(案)」の取りまとめにも参加した。

「通常のダム設計基準は適用できません。現地に合わせた独自の考え方を整理した上でどういう基準にするかを新たに決定する必要がありました。委員会での議論も毎回白熱し、取りまとめは非常に苦労しました」

多機能の水門をいかに設計するか

設計の難しさは水門でも同様だった。長沼ダムの水門は水を引き入れる、貯める、放出するという3つの役割を1つの水門で果たさなければならない。水門の計画と設計を担当した岡谷は言う。

「通常のダムで入り口と出口が一緒ということはありませんが、長沼水門は出入りの両方をコントロールすることが必要です。また農業用水としての利用もあるので、一定の水位を保ち、雨の多い時は水位を少し下げるといった微妙な調節もできなければなりません。越流堤からの計画600㎥/秒の流入に影響が出ないよう20m幅4門とし、同時に2段式ゲートにすることで水位の調節ができるようにしました」

水門の形状を最終決定するまでには、水理模型による実験が繰り返された。水門の高さ、径間長、2段式ゲートの組み合わせ、さらに越流堤の形も含め、部分模型として15分の1、全体模型として35分の1のものを製作し、実験を繰り返して計算の結果と照らし合わせ詳細設計を進めた。「水門と主ダムとの接合部の設計は特に難しかった」と平塚は言う。

「水門は動いてはいけないから沈まないよう直接基礎(地中連続壁基礎)にしますが、一方で堤体は自重で沈むのでずれが生まれます。そこをどうするか、この設計も非常に難しいものでした」

沈下しては盛り、盛っては沈下する

軟弱地盤上でのダム建設にあたっては、地盤改良に関する前述のアースダム委員会との検討も非常に重要だった。検討の結果、堤体の基礎には「グラベルコンパクション工法(GCP)」を採用することが決まった。地盤に砂や砂利を圧入して締め固めながら強度を上げていく工法だ。たたしこうした改良も、どの数値に達したら合格なのかという基準はない。ここでも土木研究所などの研究機関や施工会社と協議しながら独自に評価基準を作成して進めることになった。

施工は堤体の盛り立てに伴う沈下を念頭に置き、沈んだ分をまた盛り立てるという形で時間をかけて進められた。全体を通した沈み込みは2m弱でほぼ想定通りだったという。盛り立て作業が終了し、堤体が予定の高さまで築造できた直後だった。2011年3月11日、現地は震度6強の地震に見舞われた。しかし滑りや液状化は起きず、沈下量も想定の範囲で水門も無事だった。「設計段階での技術的な検討の妥当性が証明された」と平塚は振り返る。

運用開始直後の豪雨で効果を実証

2013年、ついに長沼ダムが竣工、実際に水を導く試験湛水が11月から翌2014年の3月まで実施され性能を確認、同年5月にダムは完成をみた。1975年に事業着手してからおよそ40年、2000年に本体の第一期工事に着手してからも14年が経過していた。

長沼ダムが運用を開始した翌年の2015年9月、台風18号やそれから変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で記録的な大雨となった。迫川上流の栗原市鴬沢でも観測史上最大の記録的な大雨となり、長沼ダム流域平均の累計雨量も164㎜を記録した。迫川の水位は上昇、越流堤から長沼ダムに328.17㎥/秒の水が導入され、運用開始後初となる洪水調節機能の発揮となった。結果は上々だった。迫川下流の佐沼地点では水位を約1.08m下げることができ、同地点の避難の判断基準となる「氾濫危険水位」以下に水位を抑えることに成功したからだ。

農業用水の安定確保や市民のレクリエーションの場としても

長沼ダムの完成は洪水調節だけでなく、周辺に広がる2,000haの水田への農業用水の安定供給の役割も担っている。自然湖沼であった時から水の利用は行われていたが、夏期には深刻な水不足に見舞われることもしばしばだった。しかしダム運用開始後は夏の渇水時にも必要となる水量を確保している。

また、長沼には1990年に県営漕艇場が設けられていた。ボート関係者に非常に好評だったことから県はダム計画に湖面の有効利用を加えて多目的ダムとすることを決定、浚渫工事を経てコースを2,000mに拡張し、全国有数の国際A級漕艇競技コースとして整備した。自然の景観が維持され、新たに公園も設けられた長沼ダムは、毎年春には東北風土マラソン大会、夏の長沼はす祭りや花火大会など市民のレクリエーションの場としても親しまれている。

基準をつくりながら進めたプロジェクト

長沼ダムは自然の湖沼を洪水調節のダムとして活かしながら、同時に周辺の農業用水の確保、市民のレクリエーションの場の創造という、国内では例の少ない多目的ダムを軟弱地盤の上に築くという新たな試みだった。

パシフィックコンサルタンツは自社内に地盤、河川、道路、機械・電気設備、環境などの各部門を擁する強みを発揮しながら、国や県、研究機関、学識者の力を結びつけるハブとなり、日本のダム建設の知見と技術を結集しながらこの難事業を実現した。パシフィックコンサルタンツだから達成できた事業としての自負は、「パシフィックコンサルタンツ長沼ダム」のネーミングライツの取得としても表れている。担当した一人ひとりにとっても、忘れられない業務になった。平塚はこう振り返る。

「技術基準がない中で自分なりに事象を見ながら、判断し、方向性を出して全体をまとめながら進めていく事業であり、学ぶところが非常に多くありました。現在は基準やガイドラインに則ったものであれば良いということになりがちですが、そもそもなぜその基準になっているのか、そこに立ち戻って、自分で考えながら技術を磨くということは大切なことだと思います。私自身、長沼ダムの取り組みを通して基準の意味を考えながら仕事をする癖がつきました」

地盤を担当した舩山にとっても新たなチャレンジだった。

「技術者は今、どんどん細分化する傾向にあります。軟弱地盤はわかるが岩盤になると評価できないという人もいる。私はもともとダムやトンネルなど地中深いところを扱っていたので、長沼はまったく違う世界でしたが、技術者として幅を広げるいい経験でした。いろいろなことを経験することは発想を広げ課題解決能力も高めます。若い人にもいろいろな体験を積んでいてほしいと思います」

東北支社に在籍し、長沼ダムに20年以上関わってきた岡谷も、この経験が自分を成長させてくれたと振り返る。

「支社で長く河川構造物を担当してきましたが、長沼ダムは検討対象の幅が非常に広く、自分の河川構造物の技術者としてのベースはすべて長沼ダムの業務でつくることができました。設計条件や基準、構造細目などについて自分なりに突き詰めて考え、これで本当に大丈夫だと確認しながら進めていくことができるようになったと思います」

当時、長沼ダムに関わった社内の多くのメンバーの中で若手の一人だった小森谷は、設計がほぼ終わる頃からプロジェクトに加わり、試験湛水や完成後の運用に関わった。運用をしながら改めて学ぶことも少なくないと語る。

「多目的ダム事業となったこともあり、運用も通常のダムや河川にはないものがたくさんあります。運用方針を導き出すためにも、当初の設計思想を振り返りながら最適なものを検討しなければなりません。運用マニュアルづくりも、他に例にするようなものがないので、現実的に一番良い方法を考える、という取り組みをしています。また長沼ダムの構想から完成までの歴史をまとめる書籍づくりを担当したのですが、膨大な資料を読みこむことで改めて深く知った技術もあり、また関係者の熱い想いに触れることもできました」

多くの人の知恵を結集しながら軟弱地盤に築いたダム。それは日本のダム事業に新たな1ページを加えるものであっただけでなく、担い手に一人ひとりにとっても大きな財産を残すものになった。