建設後50年以上を経過する社会インフラの割合が急速に拡大しようとしています。しかし多くの自治体では、人員・資金の不足から維持管理が難しい状況に直面しており、そのため今検討されているのが、広域での行政連携や、多分野のインフラを束ねて効率的に維持管理する「地域インフラ群再生戦略マネジメント(略称:群マネ)」です。現在全国で11のモデル地域が選定され導入に向けた検討が行われています。これらのモデル地域のすべてに関与するなどパシフィックコンサルタンツでは群マネを積極的に支援しています。その先頭に立つ交通基盤事業本部 インフラマネジメント部 インフラ経営室の戸谷康二郎と大阪交通基盤事業部 インフラマネジメント室の田中滋士に群マネの現状と今後の見通しについて聞きました。

「インフラの包括的民間委託」について詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせて参照ください。

INDEX

- 社会インフラの維持管理が直面する老朽化リスクという課題

- 地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)とは

- 全国11地域でモデル事業が始動

- 明らかになった群マネの課題

- 11のモデル地域すべてをパシフィックコンサルタンツが支援

- 群マネによる広域連携の一端を担う

社会インフラの維持管理が直面する老朽化リスクという課題

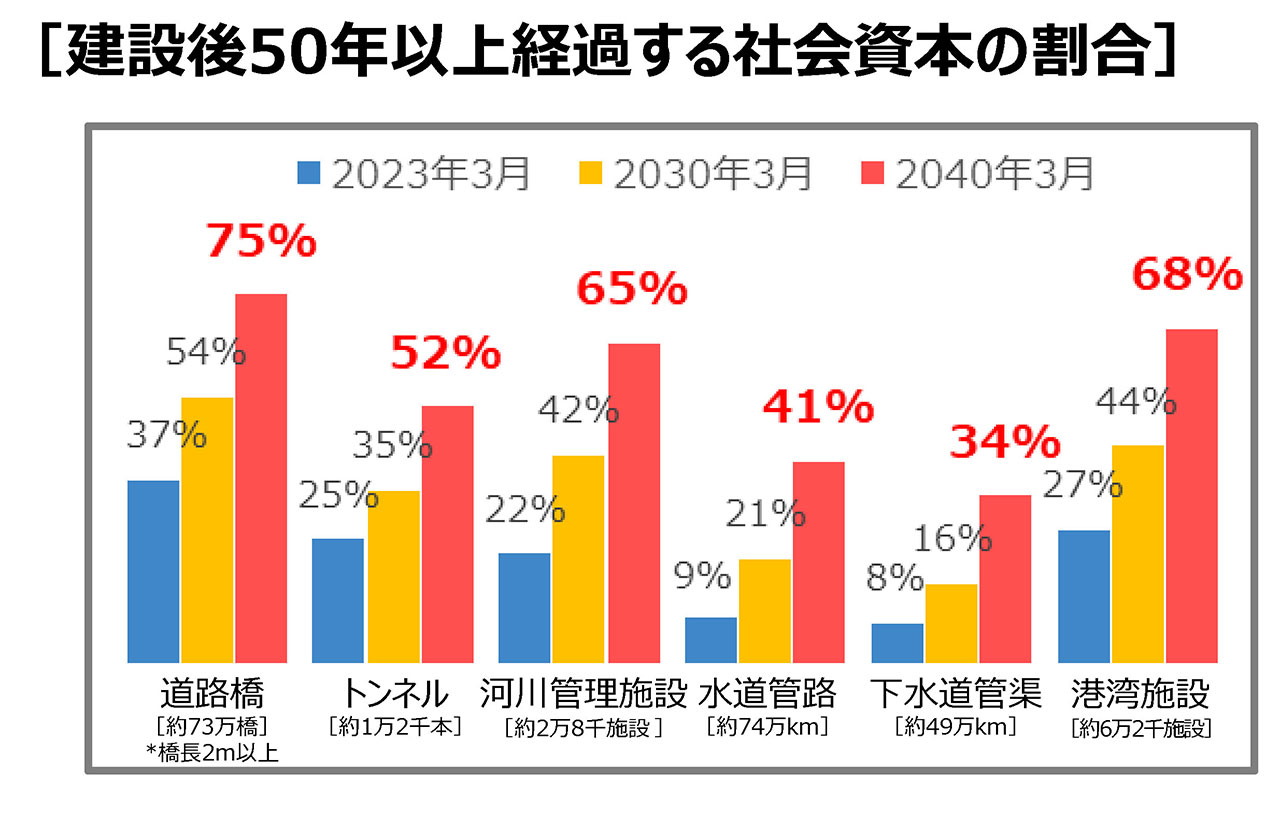

道路や橋梁、トンネルをはじめとする日本の社会インフラはその多くが戦後の高度成長期に一挙に整備されました。そのため今後建設から50年以上経過する施設の割合も加速度的に高くなっていくことになります。しかも老朽化の問題は50年という表面上の数字だけではわかりません。立地や使用環境、維持管理の状況によっても実態は大きく異なり、実際、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故の原因となった下水道管は1983年に整備されたもので、50年は経過していません。こうしたことを考え合わせれば、日本の社会インフラの多くがすでに重大な事故や損傷を引き起こす大きなリスクを抱えている状況にあると考えなければなりません。

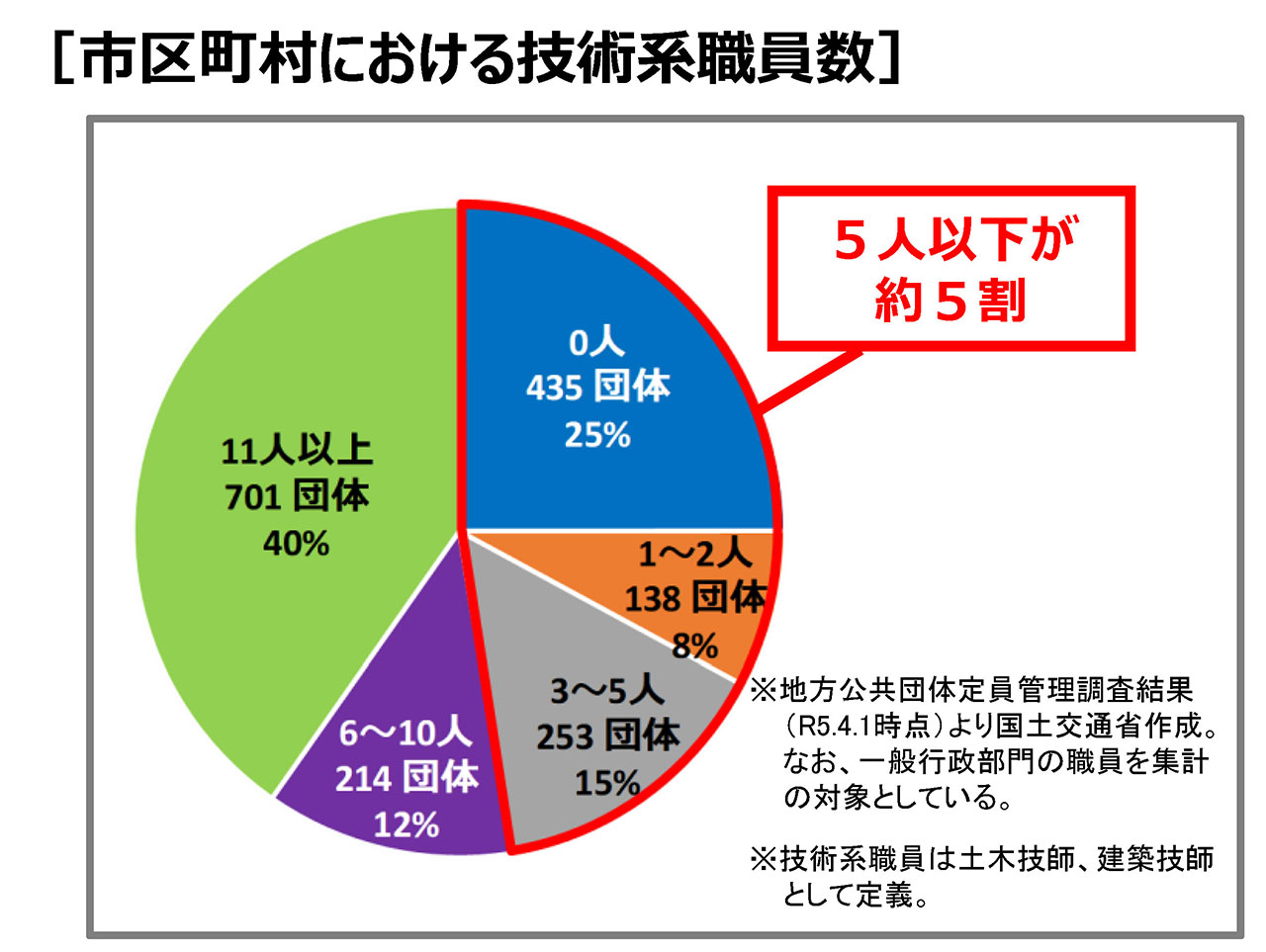

しかも、社会インフラを維持管理する自治体のうち、特に規模の小さな市町村では、維持管理が必要とされる施設数に対して技術系職員や予算が不足し、日常的な対応も滞りがちです。中には不具合の発生に対する事後対応すら遅れたり、十分にできていないという自治体もでてきています。

地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)とは

こうしたことを背景に、2022年12月に社会資本整備審議会からの提言として示されたのが「地域インフラ群再生戦略マネジメント」、略称群マネでした。これは既存の行政区域にこだわらない広域的な視点で、道路、公園、上下水道といった複数・多分野のインフラを「群」として捉え、更新や集約・再編、新設も組み合わせた検討によって、地域が必要とするインフラの機能・性能を維持していこうとするものです。

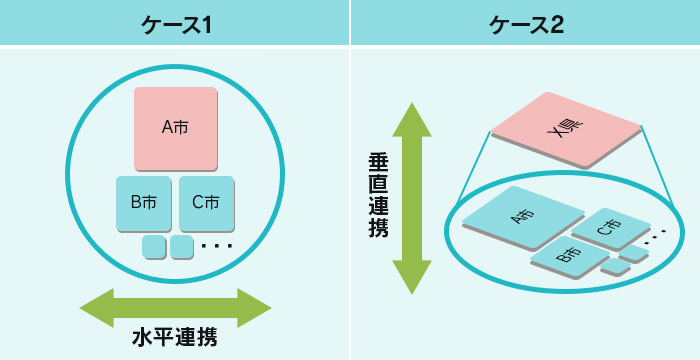

キーワードは「束ねること」でした。もはやインフラマネジメントは、所管する自治体が単独で抱え込んでも求められる維持管理はできない。いろいろな人を巻き込み、束になることで維持していこうという考え方です。「自治体の束」「技術者の束」「事業者の束」をつくれば、仮に技術系職員が1人もいない町や村でも、県や近隣の市などと連携して技術的な知見を補完したり、道路、河川、公園などの管理をまとめて発注したり、さらに巡回などの管理業務をまとめて行ったりすることができるなど、効率的な管理につながると考えたものです。

「自治体の束」は2パターンがある

ケース1:一つの市区町村がリードし、複数市区町村と連携(都道府県は入らない)

ケース1':既存の広域連携の組織体や協議会等の体制をベースとして、管内複数市区町村が連携

ケース2:都道府県(本庁や出先機関等)がリードし、管内の複数市区町村と連携

ただしこの群マネは行政区域の区別やインフラの種別を超えて束にするという基本的な考え方を示したもので、言葉の定義はまだ厳密なものではありません。また、形の整った事業手法として具体化されているわけでもありません。

そこで国土交通省は群マネのモデル地域を公募しました。実際にモデル地域で群マネの先行事例をつくり、それを全国に広げていくことを目指したものです。公募は2023年9月に始まりました。課題を異にする地域でさまざまな形の群マネが募集に応じ、同年の12月には国土交通省が11地域をモデル地域に選定しました。この11地域は「地域インフラ群再生戦略マネジメント計画策定手法検討会(群マネ計画検討会)」と「地域インフラ群再生戦略マネジメント実施手法検討会(群マネ実施検討会)」の有識者から助言をもらいながら事業を具体化、それに対して国も支援を行っていくことにしています。

全国11地域でモデル事業が始動

モデル地域に選定されたのは表の11例です。広域連携が7例、多分野連携が4例となりました。また国土交通省では、2025年10月に「群マネの手引き」を公表しています。国は11事例の具体的な推進と手引きの公表の2つの施策を通して、群マネをこれからのインフラの維持管理手法として確立したいと考えています。

群マネモデル地域の類型・対象分野

| 類型 | 自治体 | 道路 | 河川 | 公園 | 下水道 | その他 | |

| 広域連携 | 垂直連携 | 和歌山県(他1市3町) | ● | ― | ― | ― | ― |

| 広島県(他2町) | ● | ― | ― | ― | ― | ||

| 水平連携 | 北海道幕別町(他1町) | ● ○ |

― | ○ | ― | ― | |

| 大阪府貝塚市(他7市4町) | ● | ― | ● | ● | ― | ||

| 兵庫県養父市(他2市2町) | ● | ― | ― | ― | ― | ||

| 奈良県宇陀市(他3村) | ● | ― | ― | ― | ― | ||

| 島根県益田市(他2町) | ● | ― | ― | ― | ●(農林道) | ||

| 多分野連携 | 秋田県大館市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |

| 滋賀県草津市 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||

| 広島県三原市 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||

| 山口県下関市 | ○ | ○ | ― | ○ | ○(臨港道路) | ||

●:広域連携(複数自治体)での検討

○:多分野連携(単独自治体)での検討

明らかになった群マネの課題

国土交通省の公募を契機に、全国各地で案件の組成が始まりましたが、それは同時に、群マネを推進する上でのさまざまな課題を浮き彫りにするものでもありました。

その一つは水平連携する自治体の合意形成の難しさです。自治体によってインフラ維持管理に関する「困り具合」には大きな差があります。投入できる資金や人材も異なり、そもそも自治体として抱えている課題も異なっています。その違いを超えて利害を一致させ広域で連携することができるのか、それは簡単ではありません。中心となって牽引する自治体には、すでに自力でインフラの維持管理が難しくなっている自治体を助けながら地域全体を守るという視野の広さや使命感、柔軟な戦略が求められますが、それが自らの地域の住民に何らかの犠牲を強いるものとなってしまえば同意は得られません。

また、維持管理の最前線に立っている担い手となる地域の事業者との連携が欠かせません。しかし複数の自治体が連携することになれば、事業者間の調整をどうするかという問題も出てきます。事業者にすれば自分の地域に他の地域から同業者がやってきて、自分たちの仕事が奪われるということになりかねず、その場合、地元事業者にとってマイナスでしかありません。自治体間だけでなく民間事業者間での利害調整をどうするかということも群マネの課題として浮かび上がっています。

11のモデル地域すべてをパシフィックコンサルタンツが支援

パシフィックコンサルタンツでは、各自治体が取り組む包括的民間委託やPPP/PFIの取り組みについて支援を行っています。例えば新潟県三条市では2000年代の初め頃から民間資金を活用した公共施設の整備事業(PFI)を始めとする官民連携(PPP)による行政経営の効率化や改善の提案をしてきました。その後、三条市は2017年4月から実施期間を2年間とした「包括的維持管理業務委託 第Ⅰ期事業」をスタート。またその取り組みを段階的に拡大させ、2019年春にはパシフィックコンサルタンツをJVの一員として加えた第Ⅱ期の5年間にわたる包括民間委託をスタートさせました。

この取り組みは2024年6月、内閣府が選定する第1回PPP/PFI事業優良事例表彰(人口20万人未満の地方公共団体で事業化された事例部門)で「特別賞」、2025年1月に第8回インフラメンテナンス大賞にて「国土交通大臣賞」を受賞しています。

パシフィックコンサルタンツでは、こうした早くからの包括的民間委託への取り組みを通した知見やノウハウの蓄積を活かして、群マネの取り組みの支援もいち早く全国で展開。現在、国が選定した11のモデル地域(計40自治体)はすべてパシフィックコンサルタンツが各地域の課題に応じた支援を行っています。

さらには現在国土交通省で作成を進めている『群マネの手引き』もパシフィックコンサルタンツが支援し、完成後はそれを基に国の主催で全国自治体や事業者向けのセミナーが開催される予定です。

群マネによる広域連携の一端を担う

パシフィックコンサルタンツでは、11地域の一つとしてすでに活動を開始している大阪府貝塚市など泉州地域8市4町の取り組みの一環として、市町道の維持管理に関する連携協定に一事業者の立場で加わり、実際に広域での活動を始めています。2025年3月31日に泉州地域8市4町、三井住友海上火災保険、大阪大学大学院工学研究科、そしてパシフィックコンサルタンツの間で連携協定を結んだもので、具体的には三井住友海上火災保険のドライブレコーダーが取得する画像をAIで分析することによって道路損傷データを取得、それを大阪大学大学院工学研究科とパシフィックコンサルタンツが分析・検討して、今後の適切な管理基準の設定など、道路の予防保全に役立つシステムの構築を進めるものです。群マネによる広域での道路維持管理の一つの手法として先進事例になるものと考えています。

国は2023年4月施行の「道路メンテナンス事業補助制度」の優先支援事業対象として「『群マネ』のモデル地域において広域連携により実施する事業であること」という項目を加えました。今後、インフラの維持管理手法を検討する上で、群マネはますます重要になっていきます。

パシフィックコンサルタンツはコンサルタントとして最も群マネに精通した強みを活かして、これからのインフラ維持管理のあるべき姿を全国の自治体とともに探っていきます。