猛暑や集中豪雨、山林火災など異常気象に起因する災害の頻発化・激甚化が世界で人々の生活を脅かしています。その原因となっている地球温暖化の進行を食い止めるためにも、2050年カーボンニュートラル実現に向けた施策の着実な展開が欠かせません。日本全体の温室効果ガス(GHG)排出量の約18%を占める道路分野でも取り組みが急がれており、国は2025年4月に改正した道路法に「道路脱炭素化の推進」を掲げ、2025年10月から施行しています。今後道路管理者には何が求められるのか、社会イノベーション事業本部 交通政策部 部長の和田 裕行、同部・都市モビリティ室の齋藤 紗代と、交通基盤事業本部 道路部 道路推進室の高橋 伸夫の3人に話を聞きました。

INDEX

道路分野のカーボンニュートラル推進戦略の概要

2025年4月9日に成立した「道路法等の一部を改正する法律」には、大きく4つの改正点があります。(1)能登半島地震を踏まえた災害対応の強化、(2)持続可能な道路インフラマネジメントの実現、(3)道路の脱炭素化の推進、(4)道路網の整備に関する基本理念の創設、です。(1)は災害時の道路啓開計画の法定化や道の駅の防災機能の強化などが中心で4月16日に先行して施行され、その他についても2025年10月に施行となりました。

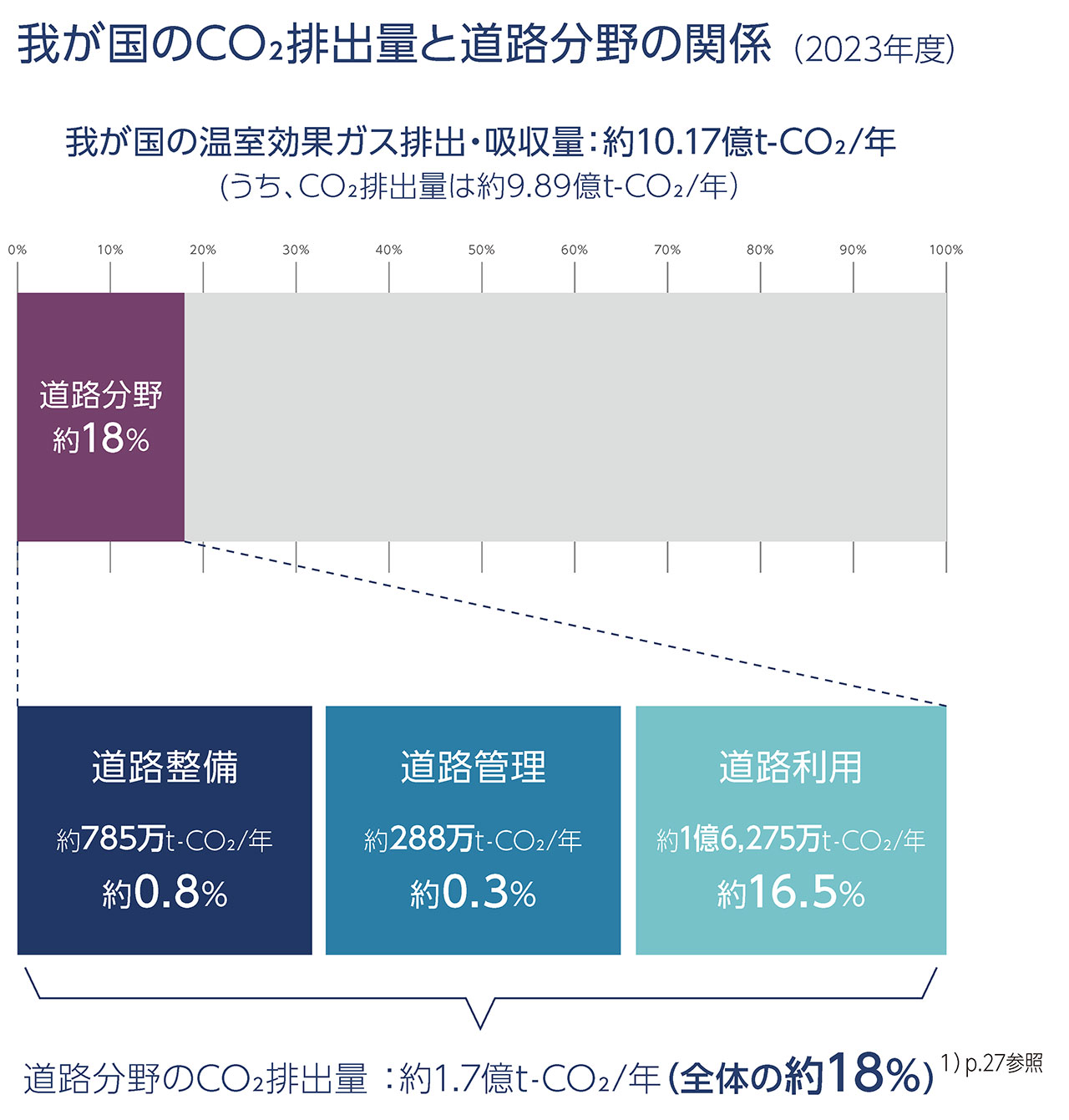

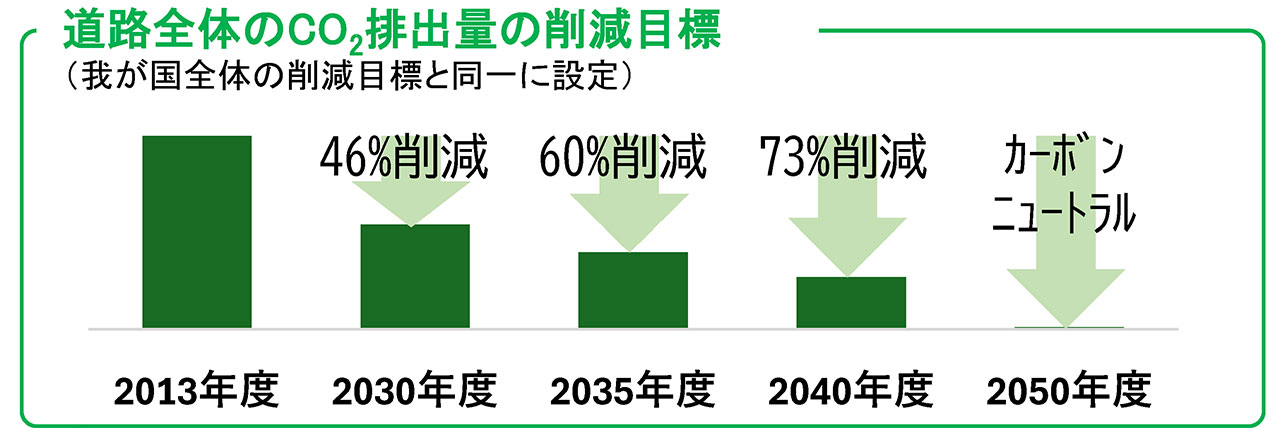

今改めて道路脱炭素化の推進が明確に掲げられた背景にあるのは、地球温暖化対策について道路分野でも取り組みを強化する必要があるからです。日本政府は2020年10月、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言。その後「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを表明しました。さらに2025年2月には4年ぶりに「地球温暖化対策計画」の改定を行い、2035年度、2040年度において温室効果ガスを2013年度比でそれぞれ60%、73%削減することを目指すというNDC(Nationally Determined Contributionの略。パリ協定に基づいて各国が提出する温室効果ガスの削減目標)を、気候変動に関する国際連合枠組条約事務局(UNFCCC)に提出しました。

現在、日本の道路分野の温室効果ガス排出量は約1.8億トンで、日本の総排出量の約18%を占めています。国だけでなくすべての道路管理者が積極的に排出削減に取り組み、道路分野においても国の目標と同様の2030年度46%、2035年度60%、2040年度73%削減を実現することが求められています。

我が国のCO2排出量と道路分野の関係

道路全体のCO2排出量の削減目標

改正道路法がCO2排出削減について新たに定めたこと

道路分野におけるCO2排出量の削減を着実に推進するため、改正道路法は次の2つのことを新たに取り決めました。

(1)国の道路脱炭素化基本方針に基づき道路管理者(国、高速道路会社、自治体等)が道路脱炭素化推進計画を策定する枠組みを導入する。

(2)道路の構造に関する原則に新たに脱炭素化の推進等への配慮を位置づけ、(1)の推進計画に基づく脱炭素化に資する施設(太陽光発電施設、走行中給電施設など)の占用許可基準を緩和する。

また、この道路脱炭素化推進計画の策定スケジュールについては、まず国土交通省が道路脱炭素化基本方針と計画策定マニュアル、脱炭素化政策集改訂版を2025年10月1日の改正法施行と同時に公表。それを受けて地方整備局等が2025年度内に方針を策定し、その後、高速道路会社や自治体が2040年度までを計画期間として目標達成のための具体的な施策をロードマップとともに定めることになっています。

<道路脱炭素化推進計画の策定スケジュール>

●2025年10月1日 改正道路法完全施行。同時に「道路脱炭素化基本方針」「地方公共団体向け道路脱炭素化推進計画策定マニュアル」「道路分野の脱炭素化政策集Ver.2.0」公表

↓

●2025年度中 地方整備局等が基本方針を策定

↓

●2026年度以降 高速道路会社や自治体が具体的な施策とロードマップを作成・公表

道路脱炭素化計画策定のポイント

今後、各自治体では地方整備局の方針を受け、所管する道路分野の脱炭素化計画を作成することになります。しかし、道路という社会インフラの特性上、脱炭素の施策は多岐にわたり取りまとめは簡単ではありません。

道路と同様の重要社会インフラである空港や港湾施設でも脱炭素化計画の策定やそれに基づく具体的な施策への取り組みが進められています。しかし、これらの施設は一定の敷地の範囲内にあり、利用者も利用目的も限定的で、いわば"閉じられた施設"です。これに対して道路は"開かれた施設"であり、利用者は個人から商用、公共まで広範囲にわたり、量の変動も大きく、また、公共空間として人や物の移動以外の目的で使用されることもあるなど利用実態はさまざまです。そのため脱炭素化計画の策定も広範囲で複雑なものとならざるを得ません。国土交通省では「道路管理分野」「道路整備分野」「道路利用分野」の3つに分け対策を整理しており、分野ごとに目標を設定することがマニュアルにおいても示されています。そのうち、道路管理分野については、対象とする取り組み・取り組みごとの目標とあわせ、分野全体のCO2の削減率・削減目標を定めることとされています。

道路脱炭素化推進計画における自治体の主な施策例

| 主な施策例 | 具体的な対策 | |

| 道路管理分野 | 道路照明のLED化 | 道路の日常管理における電力使用量の約7割が道路照明。LED化で消費電力の約56%を削減 |

| 道路関係車両の電動車化 | パトロールカーなどの電気自動車、プラグインハイブリッド車等ヘの切り換え | |

| 再エネ発電設備の導入・活用 | 道路空間への太陽光発電設備設置など | |

| 道路整備分野 | 低炭素な材料の導入 | 低炭素アスファルトの導入 CO2固定化コンクリートの採用など |

| ICT施工による生産性向上 | 低炭素な建設機械の導入や施工の省人化 | |

| 道路利用分野 | 電動車の走行環境の整備 | 道の駅等へのEV充電器設置 走行中の電動車へのワイヤレス給電システムの開発 水素ステーションの設置 |

| 自動運転車(バス)の導入 | 走行環境の整備、社会的受容性の拡大 | |

| 自転車利用の促進 | シェアサイクルポートの設置 自転車専用道の拡充 | |

| 道路空間の再編 | 歩道の拡幅 「歩行者利便増進道路」(ほこみち)制度を利用した「歩きたくなる道」の形成 | |

| 渋滞対策 | 渋滞解消やボトルネック踏切対策 鉄道利用拡大やBRT(Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム)導入をはじめとするTDM(交通需要マネジメント)の推進 | |

| ダブル連結トラックの導入促進などによる物流の効率化 | 通行区分やSA・PAの優先駐車マス拡充など |

パシフィックコンサルタンツ作成

主な施策例でも明らかなように、個別の施策の中には「道路脱炭素」を主目的としたものではなくても、すでに各自治体で実証実験中であったり、取り組みが進んでいたりするものもあります。今後の計画立案で必要なのは、すでに取り組まれているものも含めて「道路脱炭素」の視点で改めて整理し、その上で、どれくらいのCO2削減を、いつまでに、どの分野・施策で達成するのか、2040年度までのロードマップをつくることです。また、具体的な施策の中には、一自治体では取り組みが難しいものもあります。これについては国や高速道路会社、周辺の自治体との連携も検討する必要があります。

パシフィックコンサルタンツにできること

パシフィックコンサルタンツでは、これまでも「空港脱炭素」「港湾脱炭素」「交通渋滞対策検討」「歩行者や滞留空間など多様なニーズに対応した道路空間再編計画」「自動運転バスの導入」「ZEB(ゼブ:Net Zero Energy Building)導入支援」などを進めるとともに、グループ会社 パシフィックパワーによる自治体新電力の推進など、さまざまな分野の脱炭素施策の策定や実装の支援を行ってきました。

また、その一方で国土交通省の技術指針『道路における太陽光発電設備の設置に関する技術面の考え方』(2023年3月 国土交通省道路局)、『電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(2023年5月 国土交通省道路局)』の取りまとめや、道路の新しい使い方についてのさまざまなアイデアと、道路使用許可の取り方も含めた取り組み方法をまとめた『道路空間活用ガイドブック』(建設コンサルタンツ協会)の制作に中心的に関わり、国の施策の展開をサポートしています。同ガイドブックは、道路の使い方を工夫したいと考えている人や組織が、実際に道路空間を利活用するまでに必要となるさまざまな検討事項や手続き、また、実現した利活用を継続して地域の活性化につなげるまでの流れをとりまとめたもので、すでに活用も進んでいます。

また当社ではカーボンニュートラルをはじめとする社会課題解決への貢献を念頭に「公共空間マネジメント(滞留性向上)」にも積極的に取り組み、"道路空間の広場化"の社会実証にも参加してきました。例えば、2022年5月には横浜Park Line推進協議会の一員として横浜市都心臨海部に立地する「日本大通り」で国土交通省創設の歩行者利便増進道路制度(通称「ほこみち」)に基づく「道路空間の広場化」に取り組みました。

パシフィックコンサルタンツは、道路分野のエキスパートに加え、道路運用に欠かせない照明などの機械・電気設備、建築や構造、交通政策、DX推進、環境やGX推進、インフラ維持管理の各分野の技術者や、さらには発電事業を進める会社をグループ内にもつなど、各分野のエキスパートが1社にまとまっているという特徴を持っています。これからもこの総合力を活かして、道路分野におけるカーボンニュートラルの取り組みを支援していきます。