4月13日の開幕以来、国内外からの来場者で連日大きな賑わいをみせている2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)。その会場運営には多数の民間企業が備品やサービスのサプライヤーとして無償協力を実施。パシフィックコンサルタンツもビッグデータによる人流分析について技術提供を行っています。この人流分析で何がわかるのか、今後どのような活用方法が考えられるのか、デジタルサービス事業本部 DX事業推進部長の時田知典に話を聞きました。

INDEX

- 協会から届いた技術提供の依頼

- 誰がどういうルートで会場に来て帰ったか、初の詳細な分析を提示

- 今後の経済波及効果の算出でも期待される役割

- 人流をビッグデータとして把握し、解析することで地方創生につなげる

協会から届いた技術提供の依頼

大阪・関西万博の開催が博覧会国際事務局(BIE)総会で正式に決定したのは2018年11月のことです。それ以降パシフィックコンサルタンツは「会場全体ランドスケープ及びパビリオン等基本設計」「夢洲第2期のまちづくりに向けた検討」「万博会場内人流シミュレーション業務の支援」をはじめとするさまざまな業務を受託してきました。現在も交通需要マネジメント(TDM)を支援していますが、並行して人流分析に関する技術提供を行っています。発端は主催者である博覧会協会との何気ない会話でした。

「開催前年の秋のことです」と時田が振り返ります。

「パシフィックコンサルタンツがソフトバンクさんと共同開発した人流統計データサービス『全国うごき統計』※をツーリズムEXPOジャパン2024で紹介していたときです。会場で私たちは、人流に関するビッグデータの解析によってエビデンスに基づいた新たな観光戦略の検討が可能になるという提案をしていたのですが、ベースとなっている人流統計に協会が興味を持ち、ぜひ協賛企業になって技術提供してほしいという依頼がありました。共同開発者であるソフトバンクさんとも相談したところ、国際博覧会という大規模イベントにおける人流ビッグデータ解析の実績になり、また、大阪・関西万博の成功に民間企業の立場で貢献することができる。喜んで技術協力しましょう、ということになりました」

その後、パシフィックコンサルタンツは、民間のサプライヤーの一社として大会運営に関するサービス提供に関する契約を博覧会協会との間で締結。『全国うごき統計』を使って人流分析を行い、報告をまとめることにしました。

<全国うごき統計>

『全国うごき統計』はパシフィックコンサルタンツが培ってきた人流解析や交通工学の技術やノウハウとソフトバンクの基地局から得られる数千万台の属性別の携帯端末の位置情報データ(十分に匿名化されたもの)のビッグデータを融合した人流統計データサービス。サービスはソフトバンクが提供。『全国うごき統計』の名称、ロゴはソフトバンクの商標。

位置情報から推定される各種交通手段の利用状況と人口などの統計データを掛け合わせることで、全国1.2億人の人口に推計拡大した移動に関するデータを高い精度で提供することが可能になる。人の移動の可視化により、都市計画・開発などのまちづくりや災害対策、飲食店などの出店計画、観光地の活性化、自動運転バスなどの新たなモビリティサービス導入の支援などを通じて、社会課題の解決や産業の活性化に貢献することが可能になる。従来にない精緻な分析データが得られることから、2021年に開催された「建設技術展2021関東」では注目技術賞 優秀賞を受賞した。

誰がどういうルートで会場に来て帰ったか、初の詳細な分析を提示

パシフィックコンサルタンツが『全国うごき統計』の技術を使って提供するのは、万博の来場者がどこからどういう交通手段で訪れたか、そして会場を出た後に、どういう交通手段でどこに向かったか、という統計データです。

従来、行われていた大規模イベントの調査では、会場の総入場者数と周辺の交通機関の利用人数を大づかみに把握することしかできませんでした。しかし『全国うごき統計』を使えば、どの地域に住むどういう属性(年齢、性別)の人が、どこを経由してどういう交通手段で来場したか。また、帰ったかということが、十分に匿名性を確保した上で詳細に分かります。人の動きが、結果としての総数ではなく、属性別の具体的な流れとして移動ルートや手段を含めて把握できるという点が『全国うごき統計』の大きな特長です。時田はその意義をこう語ります。

「これまでも入場者数という結果ではなく、流れとして動きを掴むという試みはありました。例えば、一定の人にアンケートを頼んで、自分の移動ルートを書きだしてもらう、といった方法です。しかし、こうした方法では数やルートは掴めても動いている人の属性までは把握できなかったり、曜日や時間帯の違いを反映できなかったり、ごく少数のサンプルデータを基に拡大することから、得られた数値の信頼性が低いといったさまざまな問題がありました。こうした限界を克服し、人流ビッグデータの精緻な解析を可能にしたのが『全国うごき統計』です。今回のデータ提供では、万博会場を訪れる直近と会場を後にした直後とに時間を区切り、分析の期間も多くの人出が想定された5月のゴールデンウィークとお盆休み中とに限定していますが、非常に精緻な人流データが得られました。万博は予想以上の好調な来場者数になっていることから、近畿圏だけでなくかなり広域から人が来ているのではないかといわれていますが、それもデータで裏付けられています」

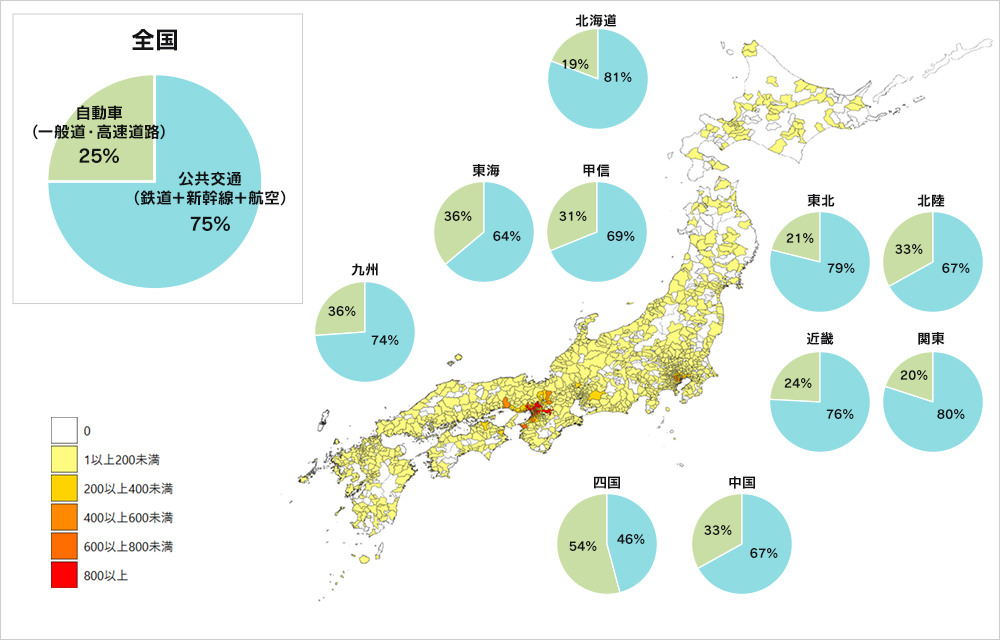

来訪者の居住地・交通手段『データで分かる日本全国からの来場者』

全国1718市町村のうち、1,390市町村から来場。多くが公共交通を利用したことが分かるが、四国エリアでは、自動車(高速バスを含む)移動の割合の方が多く見られた。

今後の経済波及効果の算出でも期待される役割

こうした大規模イベントの終了後は、それによる経済波及効果がどのくらいあったのか、開催前の予測はどの程度正確性のあるものだったのか、といったことの評価が必ず求められます。この検討にも人流ビッグデータは非常に役立つと時田。

「従来の経済波及効果の測定は、例えば来場者のうち県内在住者が何割、県外が何割とざっくりと見積もって飲食店や交通機関などでの消費額を算出し、産業連関分析を行うことで、経済全体としてどれだけ生産額が拡大したかを計算するものです。しかし計算のスタートとなる県内外の来場者数の設定が非常に大まかなものであることから、導き出される数値も精度が高いとはいえません。また、こうした想定数字しかなかったことから、イベントを主催する側も、自信をもって開催の効果や意義を示すことができず、開催に消極的になるといったことも生まれているのではないかと推察しています。しかし、『全国うごき統計』を使えば、リアルな人の動きが浮かび上がり、前泊した来場者がどれくらいいたかということも分かるので、どれだけの交通需要がどこに発生したのか、また、ホテル代、夕食代にどれほどのお金が投じられたか、その数字も具体的に推計できます。また、イベントの帰りにどこに立ち寄ったのかもわかるので関連支出がどこにどれだけ発生したかも明確になります。そのため従来とは比較にならない正確な経済波及効果が計算できます」

確かにさまざまなイベントの経済波及効果がより明確になれば、それらが参考データとして積み上がり、同規模のものからの類推で、開催の効果を具体的に掴むことができます。往々にして大規模イベントは「混雑・渋滞が起きる」「過剰なコストがかかる」「(花火大会などでは)ゴミが出る」など「迷惑イベント」といった声が上がりがちですが、地域にとってどういう価値があるのか、人流データの分析に基づく具体的な効果を示すことができれば、開催に臨む国や自治体の政策判断や意思決定、住民の合意形成などがしやすくなるのは明らかです。

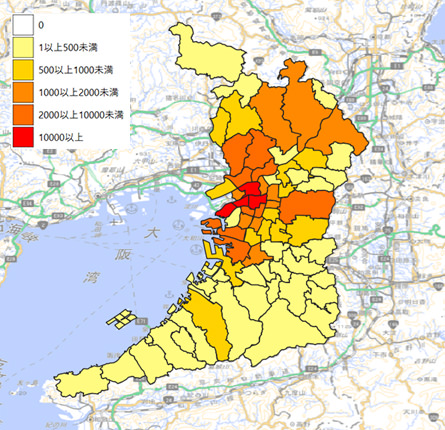

居住地域別関西エリア立ち寄り『大阪・関西万博の波及効果は如何に』

来訪者の前後の訪問先を可視化した。大阪・関西万博のみならず、大阪府内の他のエリアにも訪問したことが分かる。

大阪駅・新大阪駅・難波エリアを中心に、伊丹空港周辺、京都に抜ける北側のエリアに立ち寄った人が多かったことが分かる。万博来場をきっかけとして、関西への経済波及は一定以上に発現しているものと推察できる。

人流をビッグデータとして把握し、解析することで地方創生につなげる

今回の万博運営への技術協力は、大阪における『全国うごき統計』の利用拡大のきっかけにもなったと時田は語ります。「万博に関連する人流分析の報告は終わりましたが、今後も大阪府をはじめ国や自治体、民間企業に対する人流ビッグデータの活用が続く予定です。

例えば独自のスマートシティ構想を推進している大阪府では、そのデータ基盤として『大阪広域データ連携基盤(ORDEN)』を運用しています。これは府民の利便性向上と、大阪の都市競争力の強化につなげることを目的に、公民のさまざまなデータの流通・連携を促進しようという試みで、その中のOpen Data Platform in Osaka(ODPO)と呼ばれる非パーソナルデータの連携基盤はすでに運用が始まり、集約されたデータを活用した新たな商品やサービス開発、改善の取り組みが進んでいます。『全国うごき統計』は大阪府からODPOに連携してほしいという要請を受け、人流データ統計サービスがどのようなものかという紹介を行うと同時に、ODPOを活用して行政課題の解決につながるアイデアを競うコンテスト参加企業にデータを提供して、新サービス開発の素材として活用してもらっています」

さらに現在は、大規模イベントだけでなく、民間の小売業や飲食チェーン店などでも出店候補地に関する精度の高い分析をするために『全国うごき統計』を活用したいという声が増えており、市場分析に人流統計データサービスを活用し、より効果の高い施策や企画につなげていこうという動きは確実に大きくなっていると時田。実際、従来の調査データをビッグデータの分析に基づく精緻なものに置き換えていけば、国や自治体の施策や民間企業の事業企画も、より精度の高いものにしていくことができることは明らかです。パシフィックコンサルタンツではさらに活用事例を増やし、国や自治体、民間企業の取り組みをサポートしていきたいと考えています。