阪神・淡路大震災から30年という節目の年を迎えました。震災を知らない、あるいは記憶にないという世代も増えています。南海トラフ地震が「いつ来てもおかしくない」といわれる今、震災の記憶を語り継ぎ、防災・減災、BCPに活かしていくことは、社会インフラ整備に関わるパシフィックコンサルタンツの大きな使命です。神戸で被災し、避難生活を強いられながら震災からの復旧・復興にあたった大阪交通基盤事業部耐震室の来田慎一に、震災当時、大阪支社(現大阪本社)で業務に就いていた山田幹世取締役常務執行役員が話を聞きました。

<阪神・淡路大震災>

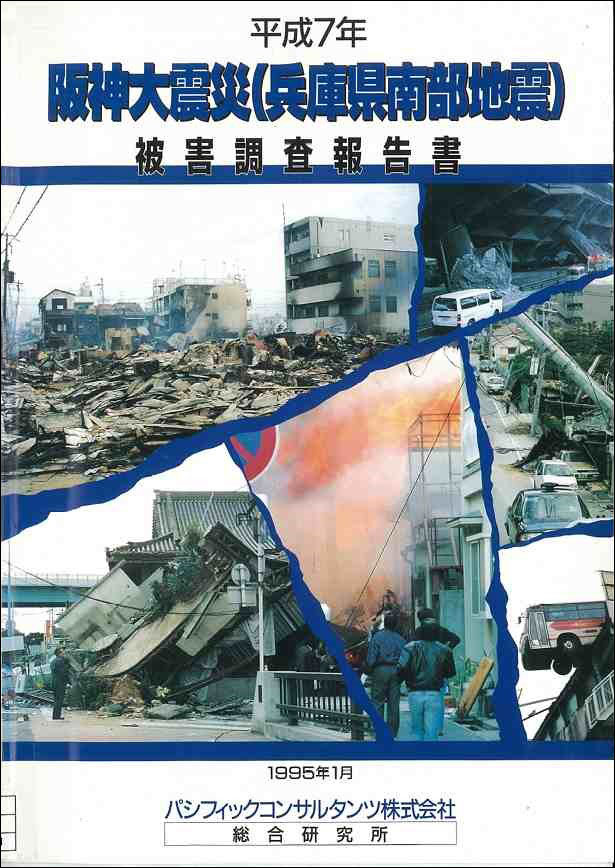

1995(平成7)年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の巨大地震(兵庫県南部地震)が発生、震度7を神戸市須屠区鷹取、長田区大橋、兵庫区大関、中央区三宮、灘区六甲道、東灘区住吉、芦屋市芦屋駅付近、西宮市夙川付近のほぼ帯状の地域や、宝塚市の一部及び淡路島の東北部の北淡町、一宮町、津名町の一部の地域で観測、6,400名を超える死者と4万名を超える負傷者を出し、約25万棟の住宅が全半壊した。山陽新幹線や複数の高速道路での高架橋の倒壊・落橋、地下鉄駅の柱の破断など、鉄道や道路や橋梁、港湾施設にも大きな被害が及び、1923年の関東大震災以来となる未曾有の大震災となった。

INDEX

まさか関西で大地震が起きるとは

山田:私は京都出身で入社後は大阪で長く仕事をしました。来田さんは大阪にいた頃の大先輩で、確か私が入社6、7年目の頃に東京から戻ってこられたと思います。

来田:私は姫路の生まれで1973年に入社しました。土木の勉強はしていたのですが、役所勤めやゼネコンはちょっと違うと思っていたら、ゼミの先生からコンサルタントエンジニアという仕事があると教えてもらいました。役所を顧客とし、インフラ整備について技術を提供する仕事だと聞いておもしろそうだと思って入りました。入社後は道路や橋梁の設計の仕事に就いて、一度東京に異動しましたが西日本の事業を拡大するために大阪に人を増やすということで戻りました。

山田:私もそうですが、関西の人間は大きな地震に遭遇するなんて考えてもいなかったですよね。

来田:想像もしていません。自宅は神戸市兵庫区のマンションの11階にあり、最初はゴーッとすごい音が聞こえきて何だろうと思った瞬間にガタガタとものすごい揺れに襲われました。家具は倒れ、室内は足の踏み場もないほどめちゃくちゃになりました。幸い3人の子どもも妻も無事でしたが、建物は危険だというので隣の小学校の体育館に家族で避難しました。ドアがゆがんで開かないという住戸もあって、住民が窓から入って外に出るのを手伝ったり、騒然としていましたね。マンションの周囲は木造の古い家が建ち並んでいましたが火の手が上がっているのが見えました。

山田:当時私は京都市の郊外のマンション、神戸とは直線距離で40㎞くらい離れているところに住んでいて、結構揺れましたがまさかこんな大地震だとは夢にも思わなかったです。テレビを付けてびっくりしました。

来田:内陸の直下型地震だから大きくは広がっていないんですよね。

山田:その日会社では、来田さんに連絡が付かないというのでかなり心配しました。

来田:会社に連絡しなければと思うものの、当時携帯電話はありませんし、公衆電話が頼りなのですが、みんなが使うから10円玉が中に詰まってしまって使えなくなっていたんです。連絡ができないというのは、本当に不安なものですね。間もなく無事を知らせることはできましたが、しばらく家族で避難所生活でした。寒かったですね。

山田:通勤も大変だったでしょう?

来田:芦屋まで行けば、そこからは電車が動いていました。だから三宮まで歩いて、三宮からバスで芦屋に出てそこから電車に乗り換えるというかたちで通勤していました。2、3週間くらいそれが続いて、その後は会社が大阪に寮を確保してくれました。1カ月くらい寮生活をしましたね。それでも神戸の自宅の様子が心配なので、頻繁に帰ってはいましたけれど。

震災復興部を立ち上げる

山田:ちょうど震災の時に当時中国支社長だった長谷川元会長が会議で大阪に来ていました。神戸には会社として手掛けたものがいろいろある。状況を確認しに行こうと、私もメンバーに加わっていろいろなところを歩いて回りました。大阪のまちは全然なんともないのに、電車で20分も行くと景色が一変してしまうのに驚きました。その後会社では震災復興部を発足させましたね。

来田:目の前の生活の建て直しが一区切りとなる頃に、優先的に災害復興業務に取り組む目的で東京と大阪から人を集めてつくりました。2月半ば頃だったと思います。道路、河川、構造、港湾、計画、地盤の各部門に2人から4人を配置した20人くらいの組織でした。私は構造のメンバーで、ここには東京から耐震の専門技術者も入ってもらいました。まずやったのはインフラ関連の被害状況調査と災害査定です。この査定ではじめて被害の全貌と復旧方法や費用がわかります。それを見て国が優先順位を決め、予算措置を講じます。ですからこの査定ができなければ何も始まりません。一刻を争う業務で不眠不休の日々が続きましたが、とにかくやらなければという気持ちでした。

山田:それにしても土木構造物のあれだけの被害を目の前に見せられたのは、私たち技術者には本当にショックでした。

来田:阪神高速3号神戸線の橋脚17基が上部工もろとも倒壊した現場など、そんなことが起こるとは想像もできませんでした。当社が設計したものではありませんが、ここはピルツ橋と呼ばれる上部桁と橋脚との一体構造で、むしろ地震には強いと考えられていたものです。他にも高速道路や鉄道の橋脚で鋼橋脚が座屈したり、落橋、梁の破壊も起きました。地下の構造物は地震の波と一緒に揺れるから大丈夫といわれていたのに、地下鉄のBOXラーメンの中柱が破断するなど地下でも大きな被害が出ています。実は私が設計した芦屋駅前の歩行者デッキが地震で動いてしまい、ビルの一部も壊してしまいました。

動的解析による耐震設計へ

山田:復旧・復興にあたってはパシフィックコンサルタンツに期待されたものも大きかったですね。

来田:そう思います。実際、鉄道や道路の耐震設計業務を多く受託しました。阪神・淡路大震災を経て、実際に構造物がどう揺れるのか、その動的解析をして耐震性能を確保しなければならないということになったわけですが、当時それができるのはパシフィックコンサルタンツ他、ごくわずかの会社しかありません。私たちは東京湾アクアラインの海ほたるの設計とか、全国の名だたる長大橋の設計などをしていて、早くから動的解析を取り入れていたから期待されたところがあったと思います。

山田:首都高速道路の設計の経験も耐震設計技術を高める上で大きかったと思います。橋の上に橋を載せるような非常に複雑なものでした。そもそも震災前の土木構造物の耐震設計基準は薄いパンフレットのようなものが一冊あるだけで計算式も単純でした。自重の2割り増しくらいの水平力を想定して、それで壊れないものであればよかった。複雑な構造物の時はこういう計算をしなさいということが巻末の付録のように少し書かれていただけです。それでは設計できないということで私たちは独自の取り組みを重ねた。それが動的解析の理論や設計手法を高めることにつながったということだと思います。

基準を満たせば良いとはいえない

山田:ガイドラインとか仕様書通りの設計でも、想定を超えた災害が起こり破壊されるかもしれないということは土木の技術者は頭に入れておくことが必要ですね。地震が原因ではないのですが、自分が設計した海上の橋が波で落ちてしまったことがありました。もちろん基準を満たした設計で、施工にも問題はなかったのですが、今でいう想定外の波に襲われました。恥ずかしかった。二度と同じことが起きないようにと肝に銘じました。工学的な計算も重要ですが、ここは危ないかもしれないという技術者としての感覚的なものは大事だし、いろいろな経験の中でそういう直感力を磨くことも大事ではないかと思います。

来田:若い頃に海上に道路をつくるために、埋め立てて護岸道路をつくることになり、2枚の矢板の間に土を入れる設計をしました。矢板が開かないようにタイロッドで引っ張るのですが、これが切れてしまったんです。引っ張りに対する強度は基準通りのものを確保していましたが、上に乗る土の荷重に対する考慮が甘かったんですね。それ以降は、単に基準となる数値のチェックだけではなく、本当にこれで大丈夫かと自分で疑ってみるように心がけました。不安だったら経験豊富な先輩がたくさんいるので聞けばいいんですよね。

山田:大事なことだと思います。自然災害は激甚化する一方です。決められた設計条件通りで本当にいいのかということですね。例えば道路の排水能力はだいたい時間雨量80ミリくらいの想定です。でも最近は100ミリを超える豪雨は珍しくありません。オーバースペックにしたら発注者に注意されますが、コスト増にならないように工夫しながら、ある部分は基準以上の強さを持たせるという工夫も必要だと思います。

南海トラフ地震に備えなければ

来田:思ってもいない大震災に襲われた一人として思うのは、必ずくる南海トラフ地震への備えをしっかりしなければいけない、想定外のものが必ずくるということです。南海トラフ地震は特に津波が怖いですが、迅速な避難ができれば被害は大幅に減らせると分かっています。ハード、ソフト両面できちんと備えたい。そのためにもインフラの技術者に大事なのは、私は「想い」だと考えています。こういうものをつくりたいという想い、それによって、より便利で安全な日常を提供したいという想いをもって仕事にあたることが大事だと思っています。

山田:確かに技術者のベースは確かな基礎知識と積み重ねた経験ですが、仕事の成功や失敗の中から、自分ならではの想いを築いてほしいですね。もちろん1人で経験できることは限られていますから、先輩の話や来田さんの今日のような貴重な震災体験にも耳を傾け、会社としても語り継いでいく場を用意して一人ひとりの財産にしていかなければならないと思います。

来田:入社して50余年にわたってコンサルタントエンジニアとして、私自身の想いを注ぎ込みながら仕事を進めることができました。それは社会インフラ整備を担うコンサルタント会社の草分けとして社会的な信頼を得ているパシフィックコンサルタンツの一員であったからです。社員の皆さんにはぜひ誇りをもって、国内外のインフラ整備に貢献していってほしいと思います。 あと震災発生時、直接の被害を受けた社員宛に被害見舞いとして全社員の方々による募金を頂きました。この場を借りて遅くなりましたがお礼申し上げます。ありがとうございました。