TODは1990年代の初めにアメリカで初めて提唱されました。それから30年余りが経過し、当初のコンセプトをより発展させたり、新たな要素を加えたりしながら日本はもちろん、世界でさまざまなTODが取り組まれ、大きな成果や新たな可能性も見えてきています。パシフィックコンサルタンツで国内外のTODプロジェクトに携わってきたグローバルカンパニー 副カンパニー長 兼 国際プロジェクト統括部長の神波泰夫、グローバルカンパニー 国際スマートプランニング部 都市・交通室 室長の中野雅也とチーフプロジェクトマネージャーの玉岡秀敏が、取り組みを通して見えてきたTODの現在と未来を語ります。

INDEX

TODとは何か

TOD(Transit Oriented Development:公共交通指向型都市開発)を初めて提唱したのは、アメリカの都市計画家、ピーター・カルソープです。カルソープはTODを、「(郊外に新設する)公共交通駅を中心に平均歩行距離が約 600mの範囲内に開発された複合的コミュニティ」づくりであり「住民や就業者にとって、公共交通、自転車、徒歩、車のどの移動手段を利用しても便利なよう、徒歩でいける範囲内に、住宅、店舗、オフィス、オープンスペース、公共施設を複合的に配置」するものとしました※。それまでの自動車依存と巨大都市への集中を改め、公共交通機関の整備とヒューマンスケールに基づくコンパクトなまちづくりをセットで行うという新たな都市開発のスタイルを提案したのです。

※出典:「歩行を中心とする都市構造のあり方/TODの概念」(国土交通省)

その後TODは自動車利用の抑制による地球環境保全という面が強調されたり、郊外ではなく都市中心部での駅周辺再開発や老朽化した駅の大規模改修、さらには駅ナカ開発を通した賑わいの創出や収益向上の取り組みなど、公共交通の利用促進と、それにつながる公共交通拠点からのアクセス性向上や乗り換えの利便性向上、それら乗降客をターゲットとした商業活動を含め広い意味でTODと捉えられるようになりました。

公共交通の活用はCO2の排出抑制はもちろん、コンパクトで暮らしやすいまちづくり、徒歩や自転車の利用に伴う健康増進などに大きく寄与するものであり、現在、世界が直面するさまざまな社会課題の解決に大きな役割を果たすものです。駅を中心とした都市開発・沿線開発は、それが初めて提唱された30年前にも増して重要になっており、1つの決まった形にとらわれるのではなく、地域や国の実状に合わせてどのようなTODにするのか、より自由で創造的なアプローチが求められています。

日本はTODの先進国だった

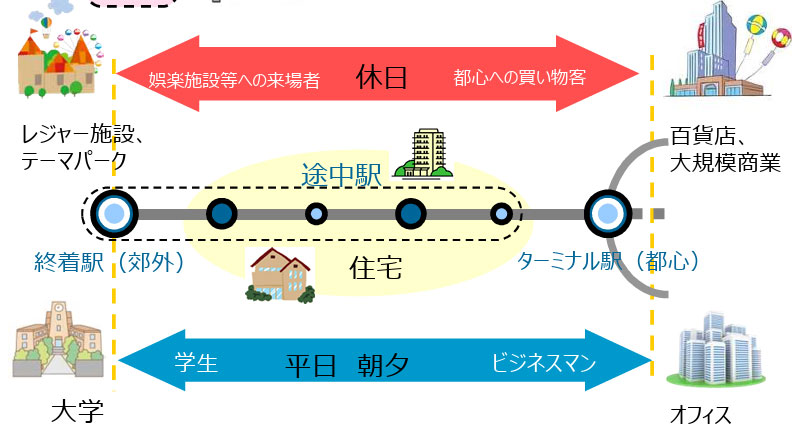

都心から郊外に延びる鉄道を新たに敷き、駅と一体で商業地や住宅地を開発する手法は、もともと日本の民間鉄道会社が得意とした伝統的な都市開発でした。現在の阪急沿線や東急沿線等の開発で採用されています。沿線各駅を中心とした不動産開発だけでなく、鉄道の起点には鉄道会社系列のデパートなどの大規模商業施設を、郊外の終点近くには遊園地やスポーツ施設などを設け、鉄道利用客を増やすと同時に鉄道以外でも収益を上げるというビジネスモデルで大きな成功を収めました。

国土が狭く、限られた平坦な土地に人口が密集する日本では、広々とした道路を通すことは難しく、都市間の移動距離も比較的短いことから効率良く人が運べる鉄道が発達しました。それと一体で都市開発が進んだのです。TODという言葉が生まれるはるか前から、日本はそれに取り組んできました。日本はTOD先進国だったのです。

海外で進むTOD

日本では100年以上前から取り組まれていたTODですが、世界では今まさにホットな話題です。例えばフランスのパリでは住民の暮らしやすさと脱炭素に向けたまちづくりとして、自動車から自転車や徒歩での移動を促進する環境の整備が進められています。

パリはこれまでも大気汚染や騒音、交通渋滞といった課題を抱えていました。こうした課題の解決のため、特に2014年以降、市街地における自家用車利用の低減、歩行者空間の拡大、自転車の活用などの政策が積極的に展開されています。

また、東南アジアやインド、中東、南米などの途上国の中心都市では、経済成長とともに自動車の交通量が急増、渋滞が慢性化し、その解消のためにTODが必須となっています。

推進については日本からのさまざまな支援も進められていますが、「日本型」がそのまま持ち込めるわけではありません。海外(特に東南アジア)では鉄道は国(公共)主導で整備することが多く、官民が連携した駅前や駅周辺の一体的な開発が円滑に実施されることはまれです。しかも駅周辺の土地は多くの小規模な地主が所有しているので、開発に絡む利害関係者は非常に多く、話し合いはなかなかスムーズに運ばないという事情があります。そこで日本から、多数の利害関係者間の調整を行うために欠かせない組織整備の手法や法制度の在り方などについてもアドバイスを重ね、成果は各国で生まれています。

またブラジルではBRTの導入が進められています。BRT はBus Rapid Transitの略で、バスを使った高速な交通機関を指します。専用レーンを走るので渋滞に巻き込まれる心配がなく、さらには2両、3両と連結するので輸送量も大きくなっています。既存の道路を走るので新たに線路を敷設する必要がありません。公共交通網整備が大きな財政負担を回避しながら進めることができることから、公共交通であるBRTにおいても、TODの考え方を取り込むことが重要視されています。

公共交通の魅力向上もテーマに

鉄道と一体の都市開発がTODの中核的な取り組みであるとすれば、既存の公共交通をより有効に活かすために、駅に商業施設を設けて収益性を高めたり、駅から次の目的地に向かう二次交通の利用がしやすいように動線を整理して乗り換えを便利にするといった駅そのものの整備も広義のTODです。歩行者デッキの設置や駅前ロータリーの整備、駅ナカの商業施設の拡充などが、国内、海外いずれでも取り組まれてきました。

ただし、海外の途上国では独自のアプローチが必要でした。鉄道は開通していても、駅舎やホーム、車両が汚い、利用客は貧困層がほとんどで犯罪も多い、というように、鉄道はあっても不人気で利用が少ないという問題を抱えているケースが多かったからです。鉄道を身近に感じてもらい、利用したいという気持ちを醸成することもTODを成功させる大きな要素の1つであり、ハードとしての鉄道の快適性の向上と同時に、鉄道利用を促すソフトの準備と啓蒙活動についてもTOD支援が進められてきました。

土木学会デザイン賞 2023優秀賞、2022グッドデザイン賞など複数の賞を受賞

日本における新たなTODの推進

TODは途上国だけでなくTOD先進国といわれる日本でも、新たな取り組みがはじまっています。その一つが都市部を舞台にしたものです。

TODの結果、東京では渋谷、新宿、池袋、大阪では梅田といった巨大なターミナル駅が誕生しました。しかし、その後も続いた地下鉄を含む新たな鉄道の接続や商業施設の建設などにより駅は大規模化し、乗り換え動線が複雑化したり、利用客の数に比べて広場空間が不足するなど、使いにくいものになってしまいました。さらには、老朽化への対策も必須です。

そこで分散した駅の再整備や乗り換え動線の改良、バス、タクシー乗り場の整備、十分な広さと機能を備えた駅前広場の整備といったいわば第2次TODが渋谷や品川、新宿、梅田など進んでいます。

また地方都市でも新たなTODの取り組みが始まっています。2014年、国は「コンパクト・プラス・ネットワーク」構想を打ち出しました。これは「地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進める」もので、市町村などが作成する「立地適正化計画」と「地域公共交通計画」を連動させ、公共交通で移動できるまちづくりを進めようというものです。都市計画と交通を緊密に関係づけながら、各地方都市で具体化に向けた検討が進んでいます。

パシフィックコンサルタンツのTODへの取り組み

TODは鉄道の専門家だけでは推進できません。また、建築の専門家だけでも、まちづくりの専門家だけでもできません。分野を異にする専門家がチームをつくり、密接にやりとりをしながら推進していく必要があります。

パシフィックコンサルタンツは社会インフラ整備に関わるあらゆる分野の専門家を社内に擁し、常に技術や情報を交流させながら事業に当たっています。TODは得意分野の1つです。実際、東急東横線と地下鉄副都心線の相互直通運転の決定に始まる渋谷TODでは、地下鉄銀座線やJR線渋谷駅の移動や渋谷川の線形変更、都市基盤整備、5つの街区に分かれた大規模再開発事業を同時に進める「100年に1度」の大改造計画の計画立案と事業実施を、総合プロジェクト部を先頭に、鉄道部、建築部、河川部をはじめとする社内各部署が連携して終始サポートしてきました。

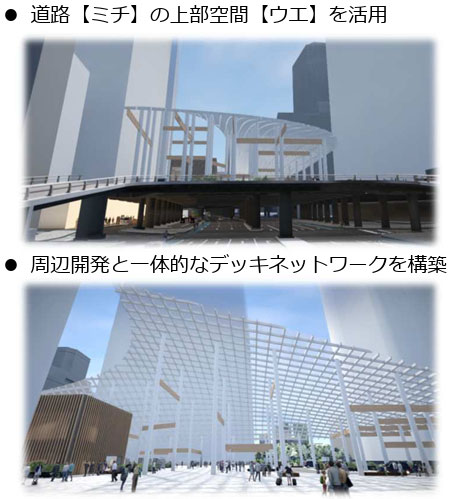

そのほかにも、品川駅西口TODでは、国道の拡幅や駅前広場の拡張、国道上空のデッキや交通広場整備、高輪三丁目再開発など、国道・駅・まちが一体となった基盤整備・施設整備プロジェクトについて、構造部や鉄道部、建築部さらにプロジェクト統括部が加わり、整備方針の検討や実施設計を担い、さらに国の業務を代行するかたちでプロジェクト全体の事業監理業務を行っています。

新宿駅TODでは、世界一の乗降客数(355万人/日)を誇る新宿駅の、駅・駅前広場・駅ビルの一体的な再編と歩行者ネットワークの再構築が計画され、2035年の概成に向けて8つのプロジェクトが進んでいます。これについてもパシフィックコンサルタンツが都市計画・まちづくり、交通計画、都市基盤、鉄道、建築、景観デザイン、環境・エネルギーなどの多分野の連携の核となり、さらには国や自治体と民間の開発事業者・鉄道事業者の間に入って全体最適化のためのマネジメントを担っています。

出典:国道15号品川駅西口駅前広場 デザインコンセプト (概要版)

出典:東急不動産HP

海外のTODについても、インドネシアの首都ジャカルタにおける公共交通機関の整備を目指すジャカルタ都市高速鉄道(MRT)南北線建設事業の支援や、タイのバンスー地区における総面積約360haにわたるスマートシティ開発計画の立案や事業実施計画案の作成、さらに人口一極集中による慢性的な交通渋滞と都市機能の麻痺に直面し、その打開を目指すエジプトのカイロにおける都市交通マスタープランの策定への取り組みも開始しています。

また中国では、2020年7月に深圳北駅ターミナル地区都市計画設計のコンペで日本設計、深圳華匯設計との協同提案により第1位を獲得。TODの新たな方向性を示すものとして高い評価を得ました。深圳北駅は広州と香港をつなぐ広深港高速鉄道の中間に位置し、深圳最大の利用客が見込まれる駅です。都市間を移動する人と通勤・通学などで利用する地元生活者が混在する駅前空間を「乗換機能」と「交流機能」に分けて計画するダブルターミナルや、異なる動線を積層させるクロスゲートなどの試み、また周辺に点在する地下鉄駅同士をデッキや新交通でつなぐことで、乗り換え機能だけの通過型の駅前空間から人と地域が中心のまちづくりを提案するなどこれまでの日本におけるさまざまな試みも踏まえて、TODの新たな考え方を示したものです。

出典:日本設計HP

パシフィックコンサルタンツではこれからも、「TOD×カーボンニュートラル」「TOD×サステナブル」「TOD×スマートモビリティ」などのさまざまな可能性を検討しながら、パシフィックコンサルタンツならではの総合力と国内外におけるTODを通して培った知見をフルに活かしさまざまなプロジェクトの支援を行っていきます。